研究成果「毒素の“共犯者”が細胞構造を揺るがす ~非毒性タンパク質NAPsが誘導する空胞化と細胞内オルガネラ動態の変化」 | 食香粧化学科 相根 義昌 教授、宮下 慎一郎 准教授ら

2025年5月8日

教育・学術

毒素の“共犯者”が細胞構造を揺るがす

非毒性タンパク質NAPsが誘導する空胞化と細胞内オルガネラ動態の変化

オートファジーとの関係も、ボツリヌス中毒の理解と制御法に新たな光

1. 研究概要

ボツリヌス菌が産生する神経毒素(BoNT)は、食中毒の原因物質として知られていますが、その毒性は「毒素単体」ではなく、非毒性タンパク質群(NAPs)と複合体を形成することで飛躍的に増強されます。東京農業大学 食香粧化学科の相根義昌教授、宮下慎一郎准教授らの研究グループは今回、このNAPsの一種である血清型D由来のNAPs(NAPs/D)が、哺乳類の上皮系細胞であるNRK-52E細胞において細胞内空胞(vacuole)形成を引き起こすこと、そしてその過程がオートファジー(自食作用)と密接に関係していることを明らかにしました。

従来、NAPsは主にBoNTの腸管吸収を助ける「補助因子」としての役割が注目されていましたが、本研究では、単独でも細胞機能に顕著な影響を及ぼすことが示されました。

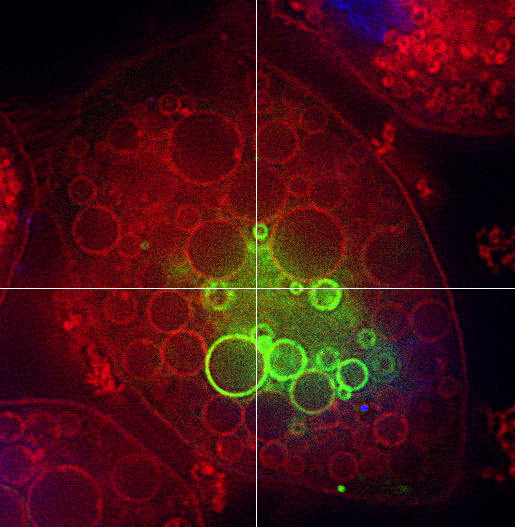

GFPを融合させた各種分子マーカーを発現させたNRK-52E細胞にNAPs/Dを作用させ、形成された空胞と細胞内小器官(ゴルジ体、リソソームなど)との局在関係を蛍光顕微鏡下で観察した。

2. 社会的意義・応用可能性

本研究の成果は、NAPs/Dによる空胞化が、単なる細胞ストレス反応ではなく、オートファジーの初期シグナルと連動しているという点にあります。オートファジーは細胞が不要な構造を分解・再利用する仕組みですが、NAPs/Dが引き起こす空胞は、LC3タンパク質の発現を亢進させる一方で、完全なオートファゴソーム形成には至らないという特異な現象を示しました。

これは、NAPs/Dによって「不完全なオートファジー」が誘導されていることを意味し、細胞が死を回避しながら毒素に対応する「適応戦略」の一つである可能性があります。

また、NAPs/Dの細胞内取り込みにはカベオラ依存性エンドサイトーシスが関与していること、空胞の形成においてゴルジ体やリソソーム、エンドソーム系(Rab7, Rab9)との関連が強いことも明らかになりました。これは、毒素が細胞内輸送経路を巧みに利用して細胞構造に干渉していることを示唆しています。

このような知見は、将来的にボツリヌス中毒の新たな治療戦略(たとえば、毒素複合体の腸管吸収や細胞内進入を阻止する方法)や、細胞内ストレス応答の制御を通じた新規創薬への応用も期待されます。

3. 今後の展望・課題

今後は、NAPs/Dによって形成される空胞のpH、酵素活性、他のオルガネラとの融合能力を詳細に評価する必要があります。また、in vivo(生体内)でのNAPs作用を検証することで、ボツリヌス中毒の全体像に一層迫ることができるでしょう。

さらに、今回の研究で明らかになった「オートファジーの初期シグナルは誘導されるが、完全なオートファジーには至らない」という現象の分子機構を明らかにすることも、今後の重要な課題です。オートファジー関連タンパク質のリピド化(LC3-IからLC3-IIへの変換)など、細胞内分解機構の細部を探る研究が期待されます。

【論文情報】

論文タイトル:Effects of botulinum neurotoxin-associated proteins on cellular organelle dynamics in NRK-52E cells 著者名:I-Hsun Huang*, Shin-Ichiro Miyashita, Yoshimasa Sagane 所属:東京農業大学 食香粧化学科 生物資源化学研究室 掲載誌:Biochemical and Biophysical Research Communications(Vol. 765, 2025) DOI:10.1016/j.bbrc.2025.151800

*I-Hsun Huang: 現所属 東京農業大学食品安全研究センター