研究成果(共同)「重力応答と光合成・成長は同じ遺伝子「ISSUNBOSHI1」で制御されていた」 | バイオサイエンス学科 坂田 洋一 教授、篠澤 章久 助教ら

2025年7月17日

教育・学術

重力応答と光合成・成長は同じ遺伝子「ISSUNBOSHI1」で制御されていた

〜水中から陸上へ、5億年前のコケ植物の挑戦を支えたAP2/ERF転写因子~

発表者

半場 祐子 教授(京都工芸繊維大学 応用生物学系)

北島 佐紀人 准教授(京都工芸繊維大学 応用生物学系)

藤田 知道 教授(北海道大学 大学院理学研究院)

唐原 一郎 教授(富山大学 学術研究部理学系)

蒲池 浩之 准教授(富山大学 学術研究部理学系)

久米 篤 教授(九州大学 大学院農学研究院)

坂田 洋一 教授(東京農業大学 生命科学部)

篠澤 章久 助教(東京農業大学 生命科学部)

小野田 雄介 教授(京都大学 大学院農学研究科)

発表のポイント

- 植物が5億年前に上陸したとき直面した試練の中に、体にかかる重力の増加がある。最初の陸上植物群であるコケ植物は、重力を増加させると、背丈は低くなるが光合成は活発になり、植物体数は増えることが分かった。

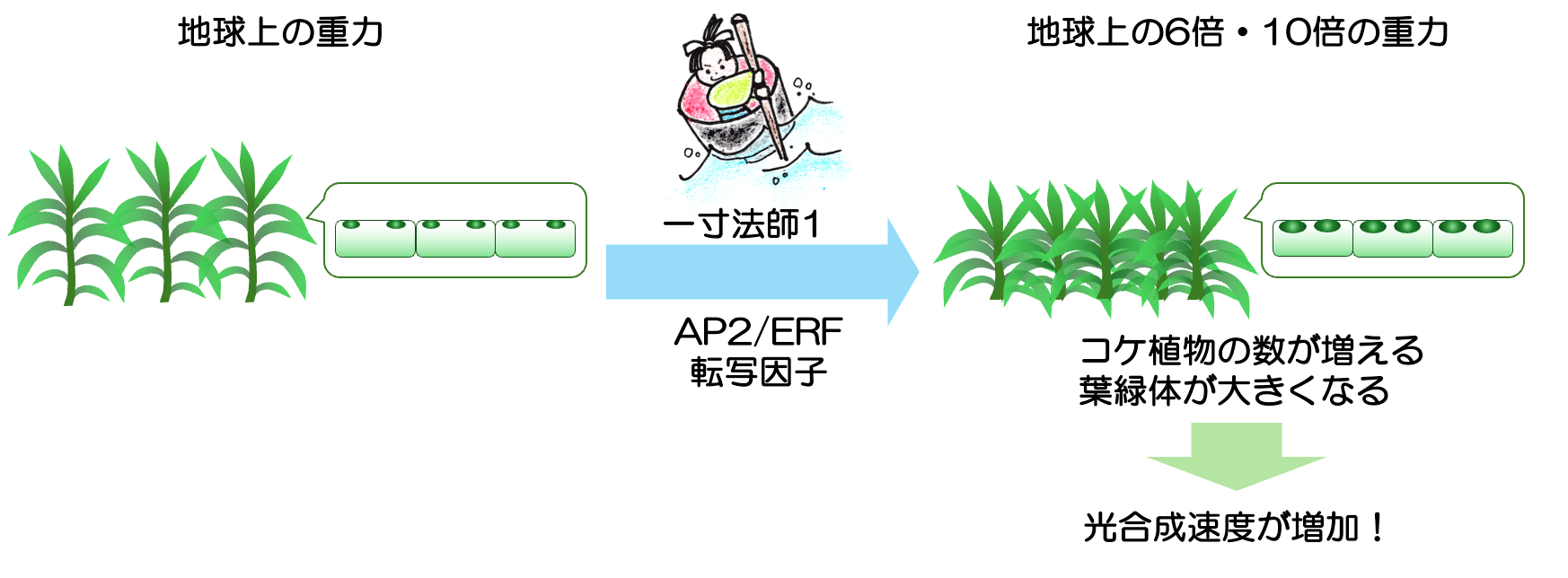

- 重力増加への適応の鍵となるAP2/ERF転写因子を初めて明らかにした。それを「ISSUNBOSHI1(一寸法師1)」と名付け、その働きを制御することで、通常重力下でも光合成能力を高め植物体数を増やすことに成功した。

- 本研究の成果は、光合成能力が高く収穫量が多い植物の開発につながる可能性がある。さらに将来、重力環境が地球とは異なる宇宙での農業生産に役に立つことが期待される。

発表概要

植物が進化過程で経験した最大の環境変化の1つに、重力の増加があります。水中から陸上に進化したときに、植物は浮力を失い、自身の体にかかる重さに耐える必要が生じました。しかし、こうした重力の変化が、光合成をはじめとする生理的な仕組みや成長をどのように変えるのか、またどのような遺伝的仕組みが関与しているのかは、これまで明らかになっていませんでした。

京都工芸繊維大学応用生物学系 半場教授、北海道大学大学院理学研究院 藤田教授らは、北島准教授(京都工芸繊維大学)、蒲池准教授・唐原教授(富山大学)、久米教授(九州大学)、坂田教授・篠澤助教(東京農業大学)、小野田教授(京都大学)らとの共同研究により、モデルコケ植物であるヒメツリガネゴケを用い、地球の6倍と10倍の重力環境での栽培実験を行いました。その結果、重力の増加により植物の丈は短縮する一方で、植物体数と葉緑体のサイズは増加し、光合成が活発になることが分かりました。さらに、これらの反応には、AP2/ERF転写因子をコードしている遺伝子群が深く関与しており、特に「ISSUNBOSHI1(一寸法師1)」と名付けた、たった1つの転写因子を操作することで、重力に対する応答を人工的に再現できることを発見しました。この成果は、植物が陸上環境に適応して進化してきた過程における、重要な遺伝的メカニズムの存在を示すものです。

発表内容

研究の背景

光合成を行う生物は、約5億年前のカンブリア紀に陸上に初めて出現し、その後、オルドビス紀にさらに大きな変化を遂げたと考えられています。水中では浮力により体にかかる重力の影響は軽減されますが、陸上では重力がそのまま植物の体にかかります。初期の陸上植物は、現在のコケ植物(セン類注1))に似た特徴を持っていたと考えられ、このような重力増加への適応が重要な課題でした。一般に陸上植物は、体を支えるために頑丈な細胞壁を発達させていますが、細胞壁の強化は、大気から葉緑体への二酸化炭素の取り込みを妨げ、光合成や成長を抑える可能性があります。そこで半場、藤田らの研究グループは、進化の記憶を色濃く残すモデルコケ植物であるヒメツリガネゴケを用い、地球重力の10倍の過重力注2)で重力増加環境を人工的に再現しました。その結果、ヒメツリガネゴケの光合成速度や成長が増加することを見出しました注3)。しかし、その遺伝的機構は不明であったため、今回の研究では、通常の重力と10倍の重力下で働きの異なる遺伝子群をコケの全ゲノムを対象に調査し、どのように重力の増加に応答するのか、その未知のメカニズムの解明を目指しました。

研究内容

本研究では、ヒメツリガネゴケを実験材料とし、本研究グループが独自に開発した過重力実験装置を用いて、光を照射しながら長期間(8週間)、地球重力の3倍、6倍、10倍の環境で栽培を行いました。その結果、6倍と10倍の重力では、葉緑体のサイズが拡大し、茎葉体注4)の数が増加し、これらの変化により大気中の二酸化炭素が葉緑体に届きやすくなり、光合成速度が向上していると考えられました。6倍、10倍の重力では同時に、茎葉体の長さが短縮していました。全ゲノムを対象に網羅的な遺伝子解析をするトランスクリプトーム解析(RNAseq)を行い、重力の大きさの変化に応じて活性化される遺伝子群を調査したところ、特にセン類に特有のAP2/ERF注5)転写因子をコードする遺伝子群の発現が顕著に増えていました。そのうちの1つについて、人工的に発現を誘導して働きを高めたところ、通常の重力下でも茎葉体の長さが短縮し光合成が促進されるなど、10倍の重力で得られたものと同様の形質を示しました。一方、この遺伝子の働きを抑制するとその逆の形質を示すことも分かりました。このようにこの転写因子は、小さなコケで光合成を増やす”強い力”を持つことから、昔話に登場する小さな英雄にちなんで「ISSUNBOSHI1(一寸法師1)」と命名しました。「ISSUNBOSHI1」を含むAP2/ERF転写因子は、植物が5億年前に陸上へ適応する際の進化において重要な役割を果たした可能性があります。

今後の展開

他の陸上植物にもAP2/ERF 転写因子は広く存在しますが、多くはその機能がまだ分かっていません。本研究で見出した「ISSUNBOSHI1」と似た働きを持つAP2/ERF 転写因子が、コケ以外の植物にも存在する可能性があり、今後の注目点となります。将来的には、このようなAP2/ERF 転写因子を見つけ、その働きを人為的に強めることで、光合成能力や収量の高い有用植物の開発につながる可能性があります。また、宇宙での人類活動に対する関心が高まる中、さまざまな重力環境に対する植物の成長メカニズムを理解することは、新たな研究領域として重要性が高まっています。本研究の成果は、植物の重力適応に関する基本的な生命現象の理解を深めるだけでなく、将来の宇宙農業や、過酷な惑星環境を植物の力で人間に適した環境に変えていくテラフォーミング注6)技術の実現にも役立つことが期待されます。

発表雑誌

雑誌名:Science Advances

論文タイトル:First contact with greater gravity: Early land plants adapted via

enhanced photosynthesis mediated by AP2/ERF transcription factors

著者:Yuko T. Hanba, Thi Huong Do, Kaori Takemura, Sakihito Kitajima, Alisa Vyacheslavova, Miyu Takata, Marcel Pascal Beier, Maki Yokoi, Akihisa Shinozawa, Ayuko Maeda, Yutaro Yasui, Naoya Sakaguchi, Ryuji Kameishi, Rina Watanabe, Souma Okugawa, Ryota Ozaki, Seika Hirai, Hiroyuki Kamachi, Atsushi Kume, Ichirou Karahara, Yoichi Sakata, Yusuke Onoda, Tomomichi Fujita

DOI番号:10.1126/sciadv.ado8664

用語解説

注1)セン類 コケ植物の一群で、茎と葉が分化した茎葉体(注4参照)を形成する。

注2)過重力 地球の重力よりも大きい重力のこと。

注3)A hypergravity environment increases chloroplast size, photosynthesis, and plant growth in the moss Physcomitrella patens, Kaori Takemura, Hiroyuki Kamachi, Atsushi Kume, Tomomichi Fujita, Ichirou Karahara, Yuko T. Hanba, JOURNAL OF PLANT RESEARCH 130(1) 181-192 2017年.

注4)茎葉体 コケ植物、特にセン類に見られる茎と葉からなる構造体のこと。

注5)AP2/ERF 「APETALA2/エチレン応答因子」の略称で、植物の環境ストレス(乾燥、塩分、低温など)応答や成長の制御に関与する多くの遺伝子の働きを調整する重要な転写因子の一群である。

注6)テラフォーミング 本来人間が居住できない地球外惑星の環境を、人間や地球の生物が生きられるように改変する試みを指す。コケ植物は、極地や荒地などの過酷な環境にも適応して生育できるため、将来的に火星などの惑星を地球化(テラフォーミング)する上で、有用な生物資源として注目されている。

添付資料