研究成果(共同)「道路は危険?それでも渡るクマの理由」 | 森林総合科学科 山﨑 晃司 教授ら

2025年5月16日

教育・学術

東京農工大学大学院連合農学研究科 Baek Seung-Yun氏(修了生)、同大学院グローバルイノベーション研究院 小池伸介教授、ノルウェー南東部大学のAndreas Zedrosser教授(兼任 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院・特任教授)、東京農業大学の山﨑 晃司 教授、ミュージアムパーク茨城県自然博物館の後藤優介主任学芸員らの国際共同研究チームは、日本の本州中部に生息するツキノワグマ(以下、クマ)の移動経路と道路との関係を分析した結果、クマは通常は道路を危険な存在として認識している可能性があり、道路の横断を回避する傾向があるものの、性別や季節によって資源(繁殖相手や食物)の獲得のため、道路を横断するリスクテイキング行動(高いリターンを求めて危険を覚悟した上の行動)をすることが明らかになりました。

本研究成果は、4月22日付でJournal of Zoologyにオンライン掲載されました。

論文タイトル:Risky behavior of Asian black bears differs between sex and season in a landscape fragmented by roads

著者名:Seung-Yun Baek, Andreas Zedrosser, Koji Yamazaki, Yusuke Goto, Naoki Takekoshi, Shinsuke Koike

URL:https://doi.org/10.1111/jzo.70022

背景

野生動物にとって、食物や繁殖相手などの「資源の獲得」と、天敵による捕食や人間活動といった「リスクの回避」との間には、常にトレードオフの関係があります。中でも、クマのような大型哺乳類では、オスとメスの間で繁殖戦略が異なることから、「資源の獲得」と「リスクの回避」の関係も性別や季節によって変化することが知られています。

中でも、道路などによる生息地の分断は、野生動物にとって大きなリスクをもたらす現象の一つです。道路は移動の障壁となるだけでなく、車両との衝突や人間との軋轢の増加による死亡リスクをも伴います。そのため、多くの野生動物は道路を回避する行動を示す一方で、食物や繁殖相手といった資源を獲得するためには、道路を横断する必要にも迫られます。

ツキノワグマは、春から夏にかけてに繁殖期を迎え、その後の秋には冬眠に備えて大量の食物を摂取する過食期を迎えることから、季節によって行動が大きく変化します。そのため、こうした行動が季節によって変化するなかで、クマの行動に対して道路がどのような影響を与えるのかを明らかにすることは、クマの個体群の管理、軋轢回避のための被害対策、クマの生息地を保全していく上で重要な知見となります。

そこで、本研究では2005年から2023年にかけて日本の本州中部に生息するクマにGPS受信機を装着することで取得したクマの移動情報を用いて、クマの道路を横断する行動に対する性別および季節による違いを明らかにしました。

研究体制

本研究は東京農工大学大学院連合農学研究科 Baek Seungyun氏(修了生、現同大学院グローバルイノベーション研究院 特任助教)、同大学院グローバルイノベーション研究院 小池伸介教授、ノルウェー南東部大学のAndreas Zedrosser教授(兼任 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院・特任教授))、東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科の山﨑晃司教授、ミュージアムパーク茨城県自然博物館の後藤優介主任学芸員で構成された国際共同研究グループによって実施されました。本研究の一部はJSPS科研費(22H05649, 23K26942, 24H01429)、東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院の支援を受けて行われました。

研究成果

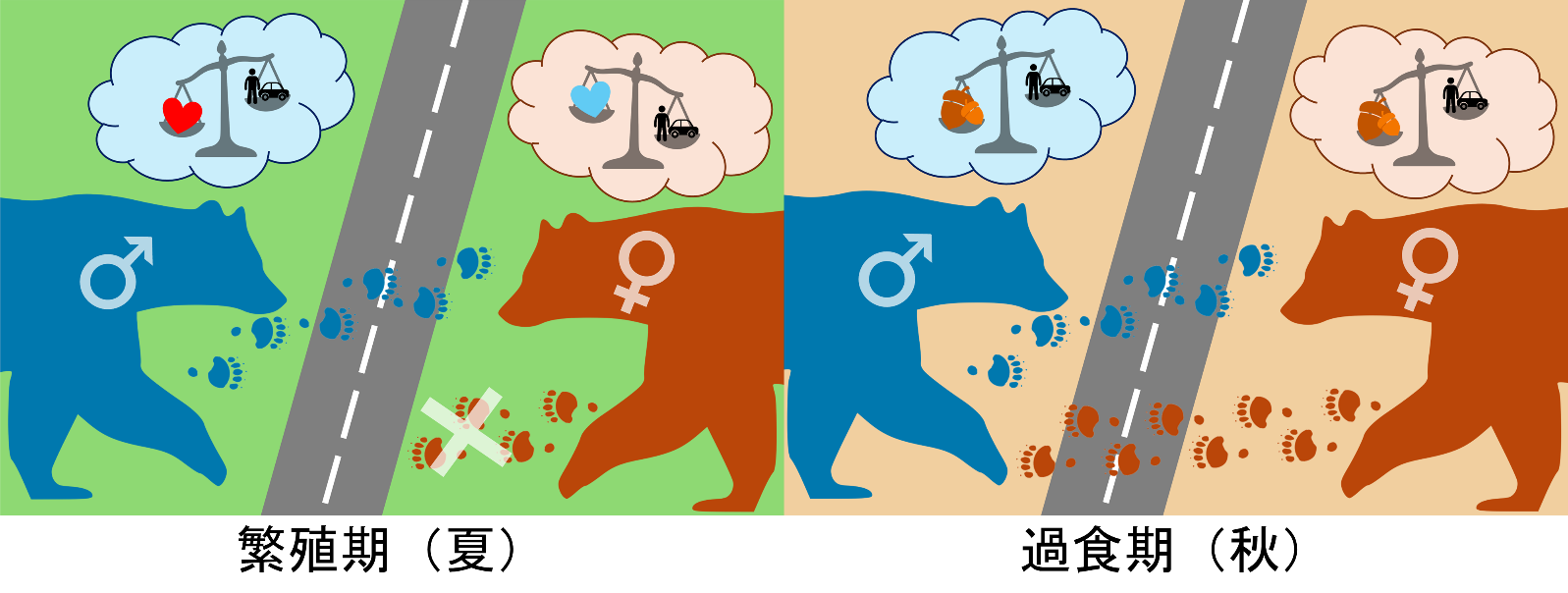

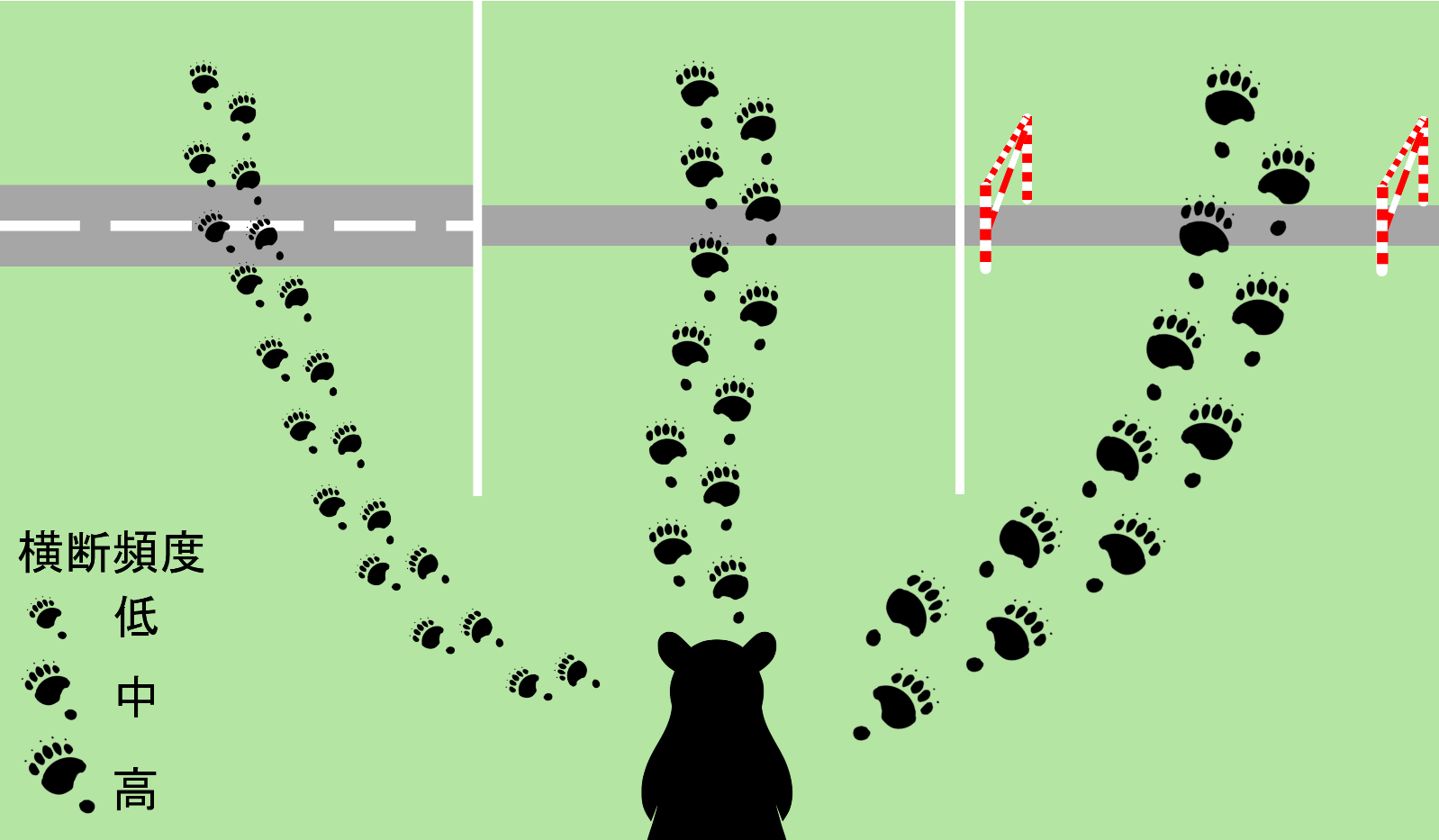

今回の研究では、クマは一般的にすべての道路の種類(本論文では道路を3種類に分けました。①主要道路:2車線以上あり頻繁に車が通行する道路。②生活道路:1車線で地域住民が主に生活や林業のために使用する道路。③ゲート付き道路:一般の人の通行を制限する入口にゲートを備えた道路。)において、クマは昼夜を問わず各道路の横断を避ける傾向があることがわかりました。一方で、一部のクマでは繁殖相手や食物などの資源を獲得するために、リスクを負ってまでしても道路を横断する行動が観察されました。たとえばクマの繁殖期である夏においては、オスはメスに比べて顕著に広い行動圏(注1)を持つとともに、すべての種類の道路をメスよりも頻度高く横断する傾向がありました。一方、メスは繁殖期であっても、ゲート付き道路以外の道路は横断しませんでした。これらの結果から、オスのクマは道路を危険な存在と認識している可能性があるものの、繁殖相手を求めて積極的に道路を横断して、広い範囲を移動するリスクテイキング行動をとっている一方で、メスは道路に関連するリスクを回避する傾向があることが示唆されました。

一方、秋の過食期には、冬眠に備えて大量の食物を採食するために雌雄ともに繁殖期よりも行動圏が拡大し、メスも繁殖期には横断しなかった主要道路や生活道路をも横断するようになりました。これらの結果は、冬眠にむけて大量の食物を獲得するために積極的に移動するリスクテイキング行動をとっている傾向があることを示唆しています(図1)。

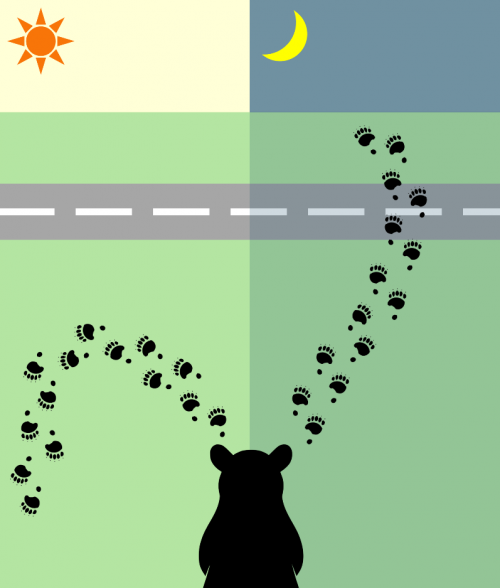

また、季節を通じてクマは夜間に比べて昼間に道路を横断する頻度は少なくなりました(図2)。さらに、クマは3種類の道路の中ではゲート付き道路を最も高い頻繁で横断し、次いで生活道路、主要道路の順で横断頻度が低下する傾向がありました(図3)。以上より、クマが道路を渡る行動には、クマは車の通行量などの情報をもとに人間活動と密接に関係する時間帯や道路の種類の違いが、クマのリスク認知やリスク回避行動に影響を与えていると考えられます。これまでも野生動物のリスクテイキング行動については、いくつかの先行研究があり、これらの研究においても、オスがメスに比べてよりリスクテイキング行動をする傾向があることが報告されています。ただ、クマ類では一般的にオスとメスの両方が積極的な繁殖行動をすることが知られていますが、今回の結果はクマにおいて性別によって克明な違いがあることを示唆しています。以上より、道路がクマにとって資源獲得の障壁となっているものの、状況によってはクマは資源を獲得するために、性別および季節によって異なるリスクテイキング行動をとることを示しています。

今後の展開

本研究では、クマが道路を人間活動に関連するリスクとして強く認識している可能性を示唆しています。これらの結果からは、これからのクマの管理や被害対策、クマの生息環境の保全に対して、いくつかの可能性が示唆されます。まず、クマは人間活動が活発な道路を避けているとともに、林業が行われているような場所に存在するゲート付き道路なども忌避する傾向がありました。以上から、クマの分布管理(ゾーニング管理:注2)する際には、人間活動を活性化し(類似研究はこちら「耕作放棄地の増加と温暖化が野生動物の分布域を拡大する」2025年4月18日東京農工大学プレスリリース)、林業活動や一定規模以上の道路の存在が緩衝帯を形成するうえで重要な要素となる可能性があります。一方で、道路はクマの生息地を分断する可能性もあるとともに、オスがメスに比べてロードキル(交通事故による死亡)などの人為的リスクにさらされやすい可能性を示していることから、小規模な個体群の保全や管理を行う際には、一定規模の道路の存在や配置なども考慮する必要があります。以上から、これからのクマの保全、管理を行う際には、クマが安全に資源を利用できる環境を確保すると同時に、人間との軋轢を抑制するための交通インフラの配置や土地利用計画の策定といった多角的な対策の導入が求められます。

用語解説

注1):ある個体が普段活動する場所・空間。

注2):奥地の森林などはクマの保全を優先する区域、農地や住宅地周辺といった人間活動域はクマの生息は認めずに人間活動を優先する区域として設定するとともに、これらの間には人間活動域へのクマの出没を抑制する緩衝地帯として設定し、それぞれの地域に応じた対策を実施することで、クマと人間のすみ分けを図る手法のこと。

図1:季節と性別の違いによるクマの道路横断に関する模式図。繁殖期(夏:左)では、オスのクマは道路を渡るというリスクを犯してでも、繁殖相手を求めて、広い範囲を行動します。一方のメスは道路を横断するというリスクは犯しません。しかしながら過食期(秋:右)になると、雌雄ともに冬眠に向けて大量の食物(主にドングリ)を食べるために、リスクを犯してでも食物を求めて道路を横断するようになります。

図2:時間帯によって異なるクマの道路横断に関する模式図。多くのクマは人間活動が活発な昼間よりも夜間に道路を渡る頻度が高まる傾向があります。

図3:道路の種類によって異なるクマの道路横断に関する模式図。多くのクマが道路を渡る頻度は、人間活動が盛んではない一般の人の通行を制限するゲートを備えた道路(ゲート付き道路:右)、1車線で地域住民が主に生活や林業のために使用する道路(生活道路:中)、2車線以上あり頻繁に車が通行する道路(主要道路:左)の順で高い傾向があります。