研究成果(共同)「慢性炎症によるベージュ脂肪細胞の熱産生阻害を回復させる抗肥満作用を調べるための食品成分の評価系を確立」 | 食品安全健康学専攻 高橋 尚子さん、食品安全健康学科 高橋 信之 教授ら

2025年3月17日

教育・学術

食品安全健康学専攻 高橋 尚子さん(博士後期課程3年)、食品安全健康学科 高橋 信之 教授、林学専攻 沼崎 南さん(博士後期課程2年)、森林総合科学科 江口 文陽 教授、京都大学大学院 農学研究科の河田 照雄 教授、後藤 剛 准教授らは共同研究により、肥満に伴う慢性炎症で機能阻害されるベージュ脂肪細胞の熱産生を回復させる作用を持つ食品成分の評価系を確立しました。コウタケというきのこの抽出物に炎症を抑える抗炎症作用があることを見出し、確立した評価系を用いて、コウタケ抽出物にベージュ脂肪細胞での熱産生能を回復させるという抗肥満作用があることが明らかにしました。この研究成果は2024年3月18日、公益社団法人 日本農芸化学会英文誌 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry(BBB)に掲載され、さらにその中で毎年優秀な論文に授与される「BBB論文賞」を受賞しました。

"A modified system using macrophage-conditioned medium revealed that the indirect effects of anti-inflammatory food-derived compounds improve inflammation-induced suppression of UCP-1 mRNA expression in 10T1/2 adipocytes." Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, Volume 88, Issue 6, 679-688, Published:18 March 2024

DOI : https//doi.org/10.1093/bbb/zbae033

2024年度 BBB論文賞:https://www.jsbba.or.jp/about/awards/about_awards_bbb_journal.html

肥満すると脂肪組織で慢性炎症が起こる

肥満状態の脂肪組織では慢性的な“炎症”が生じており、この慢性炎症は脂肪細胞の様々な機能を阻害することが分かっています。慢性炎症により阻害される脂肪細胞の機能には、白色脂肪細胞でのインスリン感受性があります。慢性炎症によりインスリン感受性が阻害されると、インスリン抵抗性という状態に陥り、血糖値が下がらなくなり、糖尿病が発症してしまうことが知られています。肥満に伴う慢性炎症は、そうした糖尿病の原因だけでなく、脂肪に蓄えられたエネルギーを熱に変換する機能を持つ褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞に対して、その熱産生能を阻害することも明らかになっています。そのため、この慢性炎症による熱産生阻害によって、脂肪の消費量が低下し、さらに肥満が進行してしまいます。そのため、慢性炎症を抑えることにより褐色・ベージュ脂肪細胞の熱産生阻害を回復できれば、脂肪消費を増やし、抗肥満につながることが期待できます。

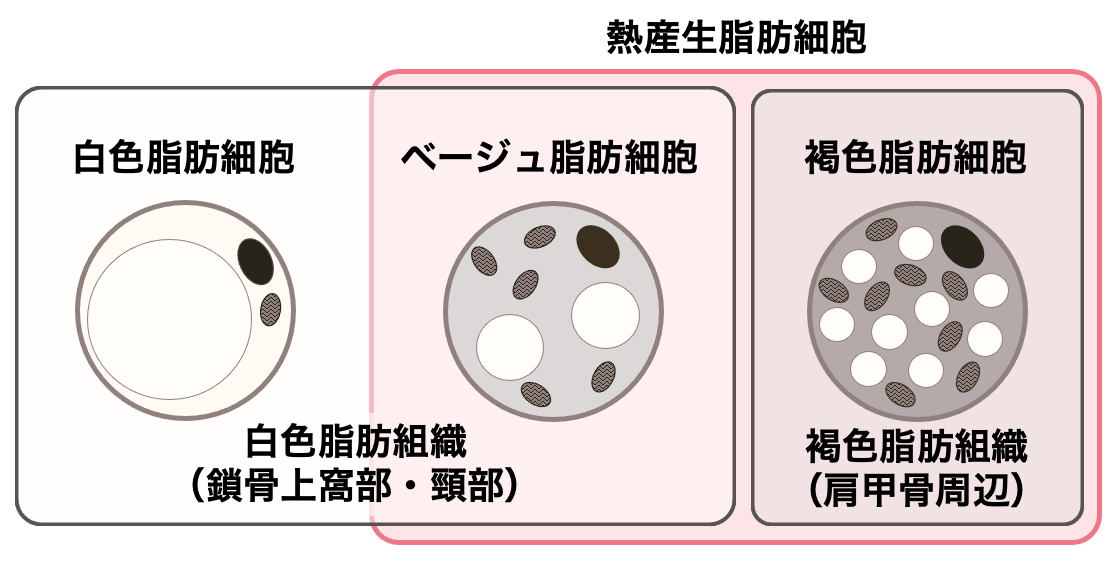

図1 脂肪細胞の種類

*1 脂肪細胞の種類:過剰なエネルギーを中性脂肪として蓄える脂肪細胞には現在、3種類あると考えられています。一つは、白色脂肪組織を形成する「白色脂肪細胞」と呼ばれる細胞で、これが一般に言われる脂肪細胞です。血中の糖質や脂質を取込み、中性脂肪に変換して蓄えます。そして、エネルギーが不足した状態で、他の細胞のエネルギー源として、放出する働きがあります。一方、「褐色脂肪細胞」は、褐色脂肪組織を形成し、蓄えた中性脂肪のエネルギーをすべて熱に変換する働きがあり、寒いところでの体温維持や食後に身体がポカポカする食事誘発性熱産生に関わっています。三つ目の「ベージュ脂肪細胞」は、褐色脂肪細胞と同様に熱産生を行うことができますが、通常は、白色脂肪組織中で白色脂肪細胞のように中性脂肪を蓄える仕事をしています。近年、褐色脂肪組織がヒト成人にも存在することが明らかになりましたが、細胞の数としては、白色脂肪組織中にあるベージュ脂肪細胞の方が多いと考えられており、このベージュ脂肪細胞の活性化に注目が集まっています。

*2 慢性炎症:肥満状態の白色脂肪組織からは、血中のマクロファージという免疫細胞を誘引する働きのある MCP-1というタンパク質が放出されています。このMCP-1の作用により、マクロファージが白色脂肪組織に集まってきます。その結果、肥満状態の白色脂肪組織では、大量のマクロファージが存在し、白色脂肪細胞との相互作用で活性化され、炎症状態になります。この白色脂肪組織での炎症は、怪我をした時や微生物が体内に侵入した時に起こる「急性炎症」とは異なり、長い期間持続されるため、「慢性炎症」と呼ばれます。

抗炎症作用を持つ食品成分に、ベージュ脂肪細胞での炎症による熱産生阻害を回復させる働きがあるか評価する実験系を確立する

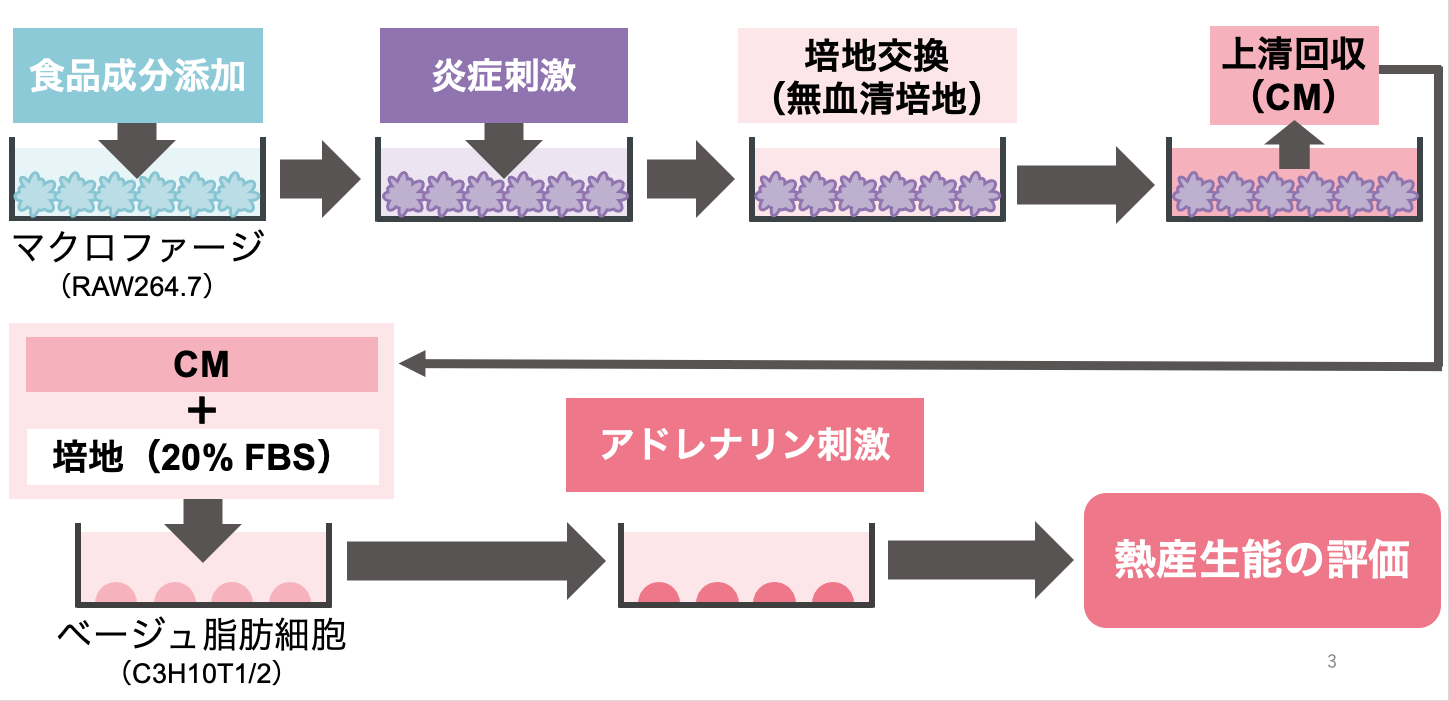

そこで研究チームは、これまで様々な細胞実験で用いられてきたマクロファージの培養上清(Conditioned medium: CM)を用いる方法で、抗炎症作用を持つ食品成分について、慢性炎症によるベージュ脂肪細胞での熱産生阻害を回復させる作用を評価できないか、検討することにしました。マクロファージの刺激時間や食品成分の添加時間、培養上清を調製する際のマクロファージの細胞数など、複数の条件を最適化し、評価系を確立しました。

図2 培養上清(CM)を用いた抗肥満作用の評価系

*3 培養上清:細胞を一定時間培養した際の培養液を「培養上清」と言います。本研究で確立した評価系では、食品成分を培養液に添加し、24時間培養します。そしてその最後の6時間は、食品成分とともに炎症誘導剤(リポ多糖 Lipopolysaccharide: LPS)を培養液に添加して、マクロファージを活性化します。その活性化処理の後、血清の入っていない新鮮な培養液に交換し、さらに24時間、マクロファージを培養します。その結果、活性化されたマクロファージで産生された様々な炎症関連タンパク質が培養液中に分泌されます。この炎症関連タンパク質の中には、ベージュ脂肪細胞での熱産生を阻害することが分かっているものが含まれており、そうしたタンパク質を含む培養上清をベージュ脂肪細胞に添加することで、ベージュ脂肪細胞の熱産生能が阻害されることになります。しかし、マクロファージを活性化させる時に、炎症を抑える抗炎症作用を持った食品成分が存在していると、マクロファージの活性化が抑えられ、培養上清中に分泌される炎症関連タンパク質の量が減少するため、そうした培養上清を脂肪細胞に添加してもベージュ脂肪細胞の熱産生能は阻害されません。したがって、正確に言うと、ベージュ脂肪細胞の「熱産生能を回復させる」のではなく、「熱産生能が阻害されなくする」ことを、この評価系では観察していることになります。

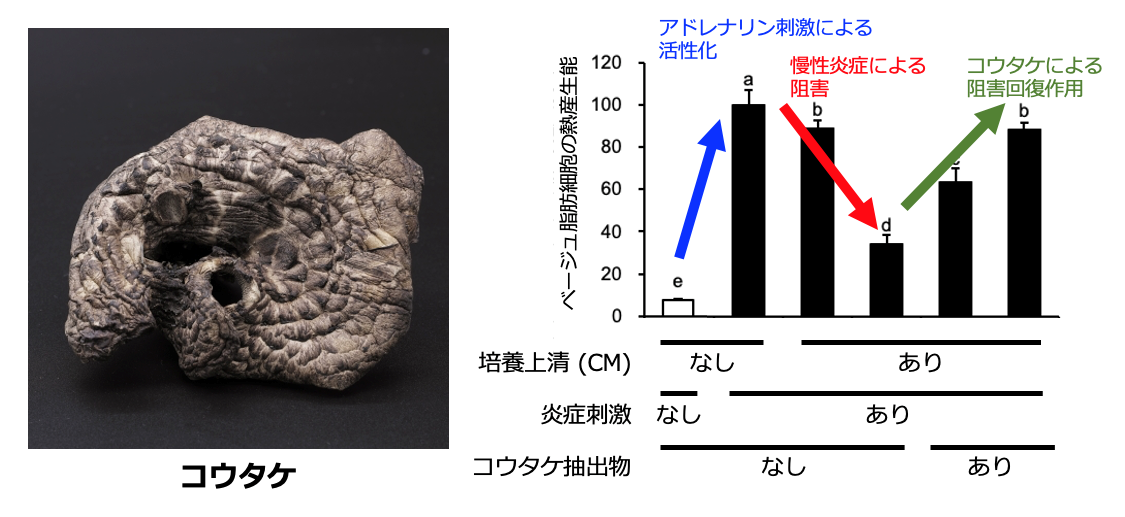

コウタケ抽出物の抗炎症作用は炎症で低下したベージュ脂肪細胞の熱産生能を回復させる

この新しく確立した評価系を用いて、既に抗炎症作用が報告されているショウガ含有成分である6-ショウガオールがベージュ脂肪細胞での熱産生阻害を回復させることができるか調べたところ、6-ショウガオールには慢性炎症による熱産生阻害を回復させる作用があることが明らかになりました。6-ショウガオール以外で、これまで抗炎症作用が報告されていない食品成分の解析を行うため、複数のきのこ抽出物の抗炎症作用を評価したところ、いくつかのきのこ抽出物に抗炎症作用があることを初めて見出しました。その中で、コウタケ抽出物について、新たに確立した評価系で抗肥満作用をしめすかどうか検討しました。その結果、コウタケ抽出物には、慢性炎症によるベージュ脂肪細胞の熱産生阻害を回復させる抗肥満効果が認められました。

図3 コウタケ抽出物の抗肥満効果の評価

これまでに抗肥満効果が報告されてきた食品成分の中には、その作用メカニズムがはっきりと分からないも多くありました。今回の研究はそうした食品成分の効果を詳しく知ることに繋がります。特に、食品成分の中には熱産生脂肪細胞に直接作用し、エネルギーの消費を増加させるものもあります。しかし、これまでの評価系ではその直接的な作用と、抗炎症作用という間接的な作用による熱産生能の回復効果を区別することが困難でした。今回、細胞レベルの評価系構築によって抗炎症作用のみを取り出して評価することが可能になりました。このことは、メカニズムの解明に役立つだけでなく、人が実際に食品として摂取する場合を想定した際、健康状態にあった適切な食品成分を選択する助けになることが期待されます。例えば、今回報告したような抗炎症作用を持つ食品成分は、健康な人が摂取しても効果が見られないかもしれません。しかし、既に肥満状態で脂肪組織において慢性的な炎症が生じている場合は効果を発揮すると考えられます。今回の研究結果は、これまで見落とされてきた食品成分の新たな価値を見出すきっかけとなり、肥満の予防や改善の一助となると考えています。