食事の効果をはかる試み

2018年9月28日

応用生物科学部栄養科学科 教授 日田 安寿美

運動選手と高齢期におけるたんぱく質摂取の科学

2年後に東京オリンピック・パラリンピックを控え、スポーツ栄養学が注目を浴びる機会が増えているように思う。スポーツ栄養学でのたんぱく質の摂り方については、その量、質、タイミングが主に研究されている。これまでは体内への窒素の取り込みと排出量を測る窒素出納法が主な研究手法であった。しかし近年、誤差が示されたこともあり、たんぱく質が多数のアミノ酸の集合体であることから、アミノ酸が燃焼して排出される二酸化炭素を計測するIAAO(指標アミノ酸酸化)法がとってかわろうとしている。機器類が高額であり、簡単に測れる手法ではないが、体への負担が少なく精度が高いことから様々に応用が進むことが期待されている。簡単に述べると、安定同位体を摂取し、呼気と尿を定期的に採取・分析して体外への排出量を調べる方法で、例えば各個人のたんぱく質の必要量を調べることができる。食事の評価にあたってはまず「日本人の食事摂取基準(最新版)」と照らし合わせるが、アスリートの場合、競技特性に応じて、あるいはパラリンピックの場合は障害の程度により異なることから、今後さらに測定・検討を重ねていくことが必要になる。アスリートの食事のあり方ついてはわかっていないことも多く、私たちも身近な対象者に被検者をお願いしてデータを積み重ね、スポーツパフォーマンスの向上と栄養学の進展に貢献したいと考えている。

ところで、日本は世界でも類を見ないほど高齢化が進んでいる。中高齢期の健康課題としてメタボ対策も重要であるが、高齢期になると食べられること、筋力を維持することが重要になる。筋力を維持するためには食事のバランスが大事であるが、中でもたんぱく質の摂取が鍵となる。以前はたんぱく質を多くとることは腎機能の低下を促進させると考えられていたが、健常人においてはそういったエビデンス(科学的根拠)は報告されておらず、腎疾患の時でもある程度のたんぱく質量を確保する必要性が示されている。高齢期の筋力の減少はサルコペニアと呼ばれ、これが進むと虚弱な状態、いわゆるフレイルに陥る。すなわち要介護度が進むわけだが、そうなる前に予防または改善することが求められる。

では、サルコペニアやフレイルは改善の余地があるのだろうか。そこで、文献をくまなく調査分析するシステマティックレビューを行い、食事や運動の効果について検討した(Antonらとの共者2017a)。サルコペニアやフレイルと診断または判定された人を対象とし、キーワードとして食事、栄養、アミノ酸、ペプチド、たんぱく質のいずれかと、運動、トレーニング、歩行速度、握力、筋肉量のいずれかで検索し、介入臨床試験、60歳以上のヒト対象でフィルターをかけた。その結果、19件の論文がみつかり、そのうち「食事やサプリメントの効果のみ」を検討したものとしては、①栄養カウンセリングによりたんぱく質を多く摂取するよう指導、②たんぱく質15㌘を1日2回、計30㌘摂取、③リコッタチーズを1日3回、たんぱく質にして計16㌘摂取などであった。しかし、結果として歩行速度や筋量にはコントロール群との差が見られず、効果はみられなかった。一方、「運動を定期的に負荷したもの」には歩行速度や脚筋力、握力の維持・向上に概ね効果がみられ、さらに「食事やサプリメントと運動を併用」すると相乗的な効果が見られた。この時の運動は筋力トレーニングが含まれていた。その一方で、BMI30以上の肥満者に500~750㌔㌍/日のエネルギー制限食を約1年間摂取してもらったところ、体脂肪量は低下したが、筋肉量も減少してしまった。高齢期のエネルギー制限は筋力の低下を亢進させることがあり、無理ない範囲でレジスタンス運動を組み合わせ、経過を観察しながら進めることが必要であることが示されている。

今回の比較では食事だけの効果がみられなかったが、たんぱく質の摂取量が効果の出現のために十分量だったかどうかはわからない。また、集めた介入研究では対象者が元々どのような食事をしていたのかは示されていなかった。筋肉の合成に関する研究はアスリートを対象としたものが多い。アスリートにおいては、食事でたんぱく質を十分に補えている場合は、プロテインサプリメントを投与しても効果が現れていない。アスリートのたんぱく質摂取のタイミングは、3食必ずとること、筋運動の直後や寝る前などの説があり、高齢期についても検討する必要があるかもしれない。筋肉量の維持・合成に必要なたんぱく質の量は筋肉1㌔当たり、若年者では毎食0·24㌘、高齢者では毎食0·4㌘であることがIAAO法により示されており、高齢期では筋合成の効率が若年期とは異なることが考えられ、たんぱく質を多く摂取することが推奨されるひとつの根拠になると考えられる。

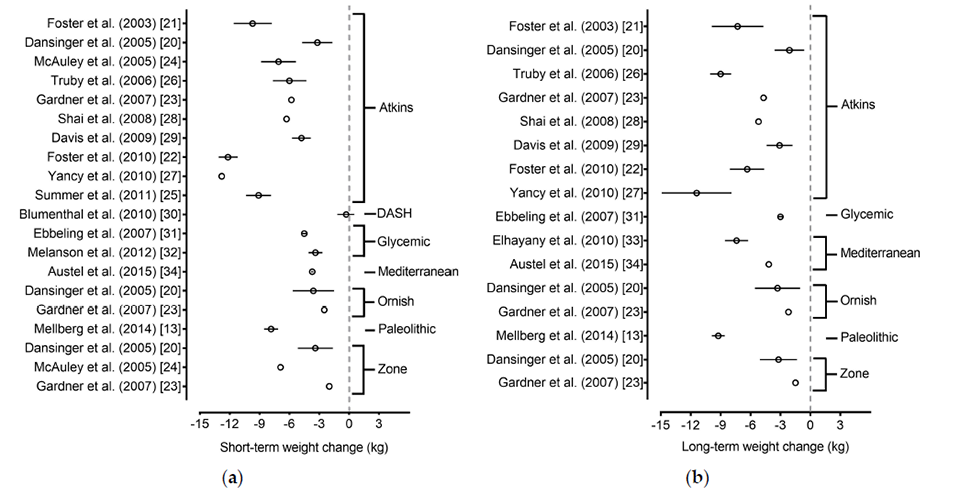

体重を減らすための食事法の比較

ところで、減量に関して様々な食事法が提案されているが、その効果はいかがなものなのだろうか。そこで2016年USニュース&ワールドリポートに掲載された「減量のポピュラーダイエット」について肥満者に対する介入試験のシステマティックレビューを行った(Antonらとの共者2017b)。論文の採用基準は1群15人以上、3か月以上実施、各食事法の基準に合っていることとし、食事を何かに置き換えているものや運動を併用しているもの、エネルギー制限をしているものは除外した。紹介されている38種の食事法のうち介入試験結果を示しているものは20種だったが、採用基準に合うものは7種16文献が該当した(図1)。

一般に、ダイエットに関する興味関心は高いが、栄養素の効果が現れるまでには時間のかかるものが多く、それぞれの情報が正しいのか、間違っているのかわかりにくい。科学的根拠に基づいて食事を選択できる環境を整備するためにも、ヒトを対象とした研究による検証がかかせない。ひとつずつ丁寧に向き合っていきたい。