「東京農大 緑のフォーラム2025」開催のお知らせ

2025年5月22日

教育・学術

造園科学科および造園学専攻は5月24日(土)、百周年記念講堂で「東京農大 緑のフォーラム2025」を開催します。

「東京農大 緑のフォーラム」は毎年5月頃、新緑の時期に造園科学科および造園学専攻が主催し、造園・ランドスケープ等に関心のある方が集まって催されています。

今年度は進士 五十八 名誉教授による基調講演をはじめ、一般社団法人のと復耕ラボ 山本 亮 代表(代表理事)、緑向ガーデンの湯田 蓮力さんが講演。その後は緑の交流会も実施する予定です。

造園・ランドスケープを軸に活動している方は勿論、みどりと環境に関心のある一般の方々もぜひご来場ください。

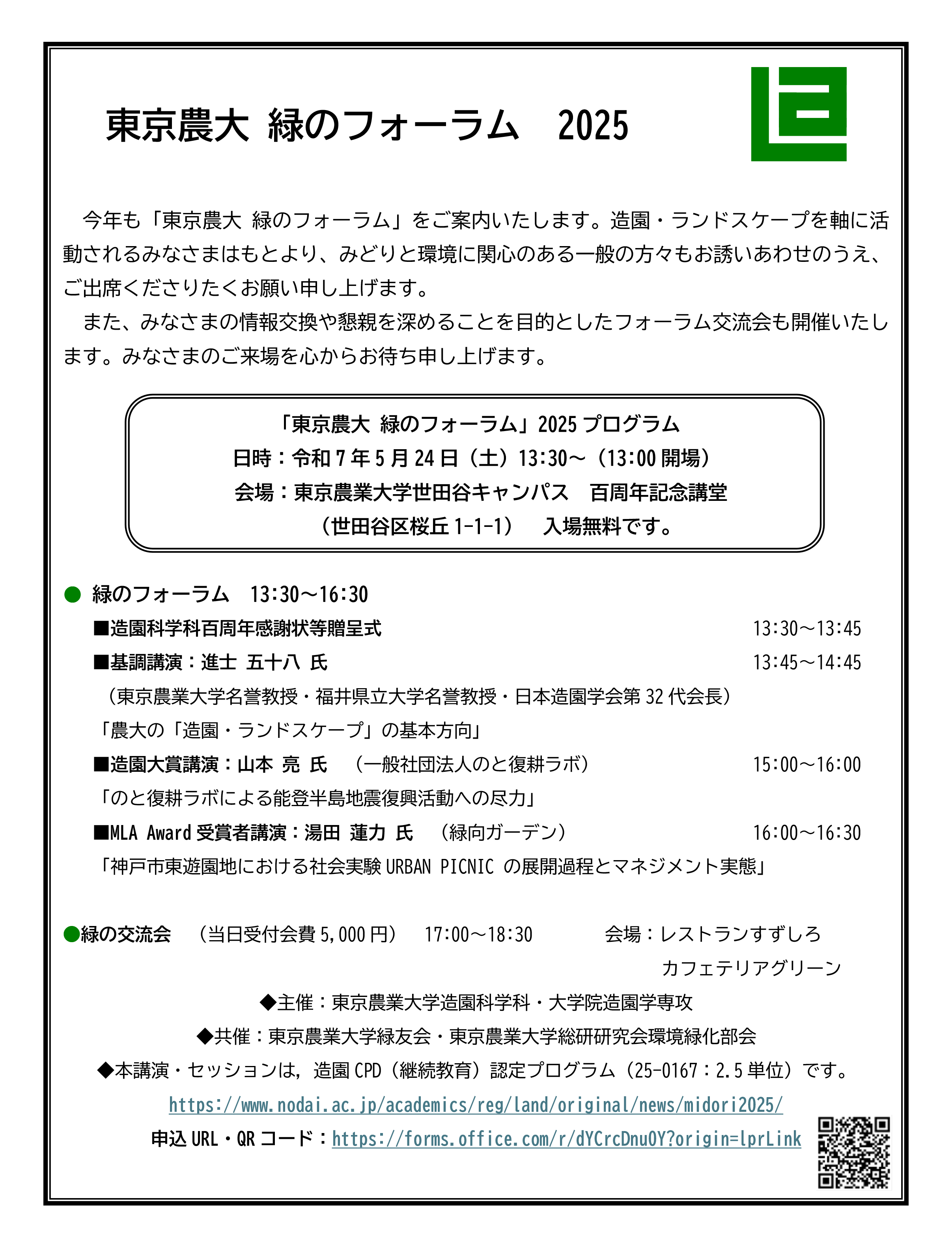

詳細は以下のフライヤーをご確認ください。

東京農大 緑のフォーラム2025

【日 時】5月24日(土)

【場 所】百周年記念講堂

【参加方法】事前申込制(無料)

※緑の交流会(@すずしろ / カフェテリアグリーン)は当日受付、会費5,000円