細胞分子機能分野 機能性分子解析学研究室

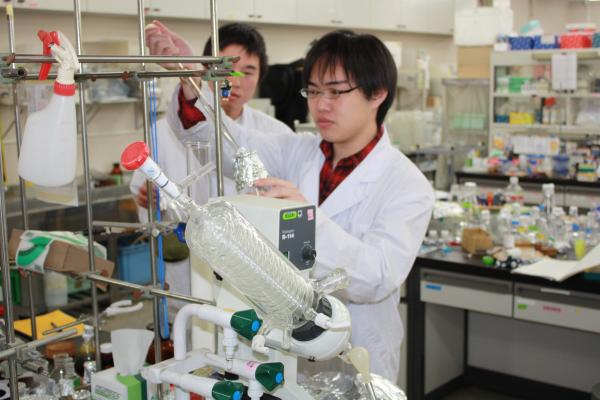

地球上に存在する全ての生物を構成する生体物質は、タンパク質、炭水化物など有機化合物を主成分としている。そこで生理活性物質の探索、生体高分子も含めた機能性生体分子の精製とそれらの立体的構造を明らかにし、新規有用物質の開発をめざす。

KEYWORDS

タンパク質構造、分子間相互作用、ホルモン、抗生物質、農薬

分子の形が生物の働きを決める

人は匂いをかぎ分けるが、微生物、植物、昆虫なども「匂い」にあたる物質を出したり受け取ったりすることで、生きるためのコミュニケーションをおこなっている。当研究室ではこのような物質の探索と、遺伝子レベルでの作用メカニズムを解析している。この仕組みは薬が、遺伝子に由来する蛋白質に結合して働くという仕組みにも通じており、抗アレルギーなどといった新規有用物質の発見にもつながっている。これらの研究では、遺伝子・蛋白質解析の他に精密機器分析(質量分析、核磁気共鳴、X線)を駆使し、医農薬および関連分野への応用をめざしている。

所属教員

学生の主な研究テーマ

・微生物由来代謝経路酵素の阻害剤探索

・インフォマティクス解析による酵素遺伝子の機能解析

・タンパク質の立体構造に基づく機能解析

・放線菌における新規代謝経路の機能解析

・植物寄生線虫の宿主認識に関する化学生態学的解析

・植物ホルモン機能の化学的制御技術の確立

・培養細胞を用いた新規薬剤の探索と機能解析

FREE TALK

私の研究生活について

研究の中で実験を繰り返していくうちに不思議なことが一つの話となって繋がっていくのがとても楽しかったです。研究室に入りたてのころは、知識も技術もないので何をやっていいかわからず戸惑うことが多くありました。しかし目の前にあることについて真剣に取り組み始めてから、いろいろと疑問がわき、それを考えるうちにいろいろ実験を試す様になり、どんどんと実験の楽しさにのめり込むようになりました。自分の実験結果が積み重なっていき、ふと一つの筋書きが見えたときに感じた爽快感と、想像と実験と文献調査を繰り返してその筋が固まっていくときの興奮が今も強く残っています。

特に、私が所属した機能性分子解析学研究室では酵素の形そのものを見る強力な手法が使えたので、酵素の形というハッキリしたものを基にして、その酵素の形と性質との関係を探っていくというやり方で行う研究に触れることが出来ました。学部生のうちからこんな経験ができるのも、やりたいことをやらせてくれるこの研究室の風土があってのことと思います。

(内山源太)

私の研究室生活

私はタンパク質の実験を行っていました。最初のうちは先輩が丁寧につきっきりで教えてくれて、とても楽しかったのを覚えています。しばらくして、先輩に「もう一人で出来るよね?」と言われてどきどきしながら初めて先輩なしで実験したのも今では楽しい思い出の一つです。私たちのチームの実験台にはいつも笑いがあふれていて、実験が失敗続きでもまた頑張る元気がわいてきました。最初は実験って聞くとすごい機械とかを使ってどんどん進むイメージがありましたが、実際にやってみると地道な作業でこつこつ、こつこつ進めていくものでした。イメージが崩れたときは途中で挫折するのではないかと感じてしまいましたが、卒業まで続けることが出来たのはいつも丁寧に優しく指導をして下さり、時には厳しく叱って下さった先生方、一緒に頑張って、一緒に笑った仲間がいたからだと思います。そんな人たちと出会わせてくれ、大切な思い出をたくさんくれたこの研究室には感謝の気持ちでいっぱいです。

(白澤 遥)

研究室旅行 in 尾瀬

私の研究室では毎年夏に3~4泊の研究室旅行に出かけます。今年は尾瀬高原に行ってきました。辺り一面に広がる大自然の中、毎年恒例となりつつある(?)ハイキングでは皆、汗を垂らしながら大自然を肌で感じていました。夜は宿で朝まで盛り上がり、先生や学生の皆のいつもとは違った一面を見ることができ、より研究室のメンバーとの結束が高まることが感じられました。この旅行のおかげで、その後の研究室生活を充実させることができました。

(北原一治)