研究テーマ

1)植物由来成分を用いた高機能性バイオポリマーの創製と機能評価

有機化学に立脚した化学合成や微生物体内での生合成により、植物由来成分を出発原料として新規な分子構造を持つバイオポリマーを合成し、分子構造と各種の化学的・物理的性質(耐熱性、強度、透明性、抗菌性、抗酸化性など)の関係を調べています。

2)バイオポリマーの様々な形態への加工による新規用途開拓

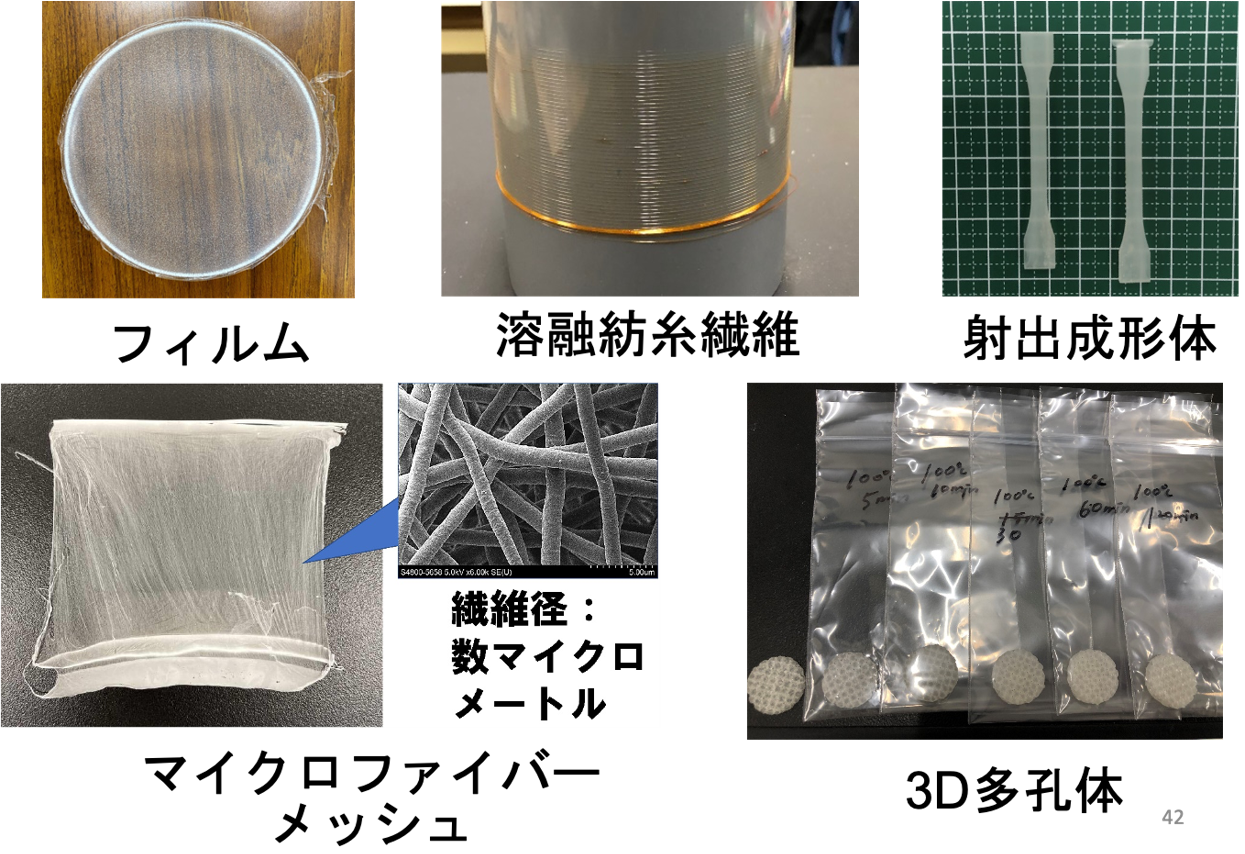

バイオポリマーをいわゆるプラスチックとしての様々な用途に応用するには、上記の基本的な化学的・物理的性質をもとにして、図1に示すような種々の形態(繊維、フィルム、成形体、ナノファイバー、微粒子など)に加工することが必要です。さらに、繊維として用いる際の太さと強度の関係など、加工後の形態や物理的な性質と機能との関係についても検討が必要です。このような観点から、バイオポリマーごとに用途や形態に合わせた最適な加工条件の探索を行っています。

図1 バイオポリマーの様々な形態への加工の例

3)バイオポリマーやプラスチックと微生物・環境・生体の相互作用に関する研究

近年問題視されているプラスチックにまつわる種々の環境問題を解決するうえで、プラスチックに環境中で分解されやすい性質(生分解性)を付与することが昨今求められるようになっていますが、一方でこうした生分解性プラスチックはどのような環境においても全く同じように分解を受けるわけではないという課題があります。この課題を解決するために、プラスチック側の要因(分子構造や様々な化学的・物理的性質)と環境側の要因(環境中に生息する微生物の種類や数、土や水の化学的組成や酸素濃度など)の双方に注目し、異なる環境において適切に分解を受けるためのプラスチックの最適条件の検討を行っています。

上記の生分解においてはプラスチックと微生物がなじみやすい事が必要ですが、逆に衛生用品や食品包装といった用途では微生物がプラスチックとなじみにくいことが求められます。我々の身体を感染から守る仕組みには、ある種のバイオポリマーによる抗菌作用が寄与していることが知られており、こうした仕組みを応用することでより安全性の高い衛生材料や包装材料の開発が期待されます。このような観点から、微生物の増殖を抑制するためのバイオポリマーの分子構造をプラスチックに取り込み、微生物の種類やバイオポリマーの分子構造と増殖抑制効果の関係を調べています。

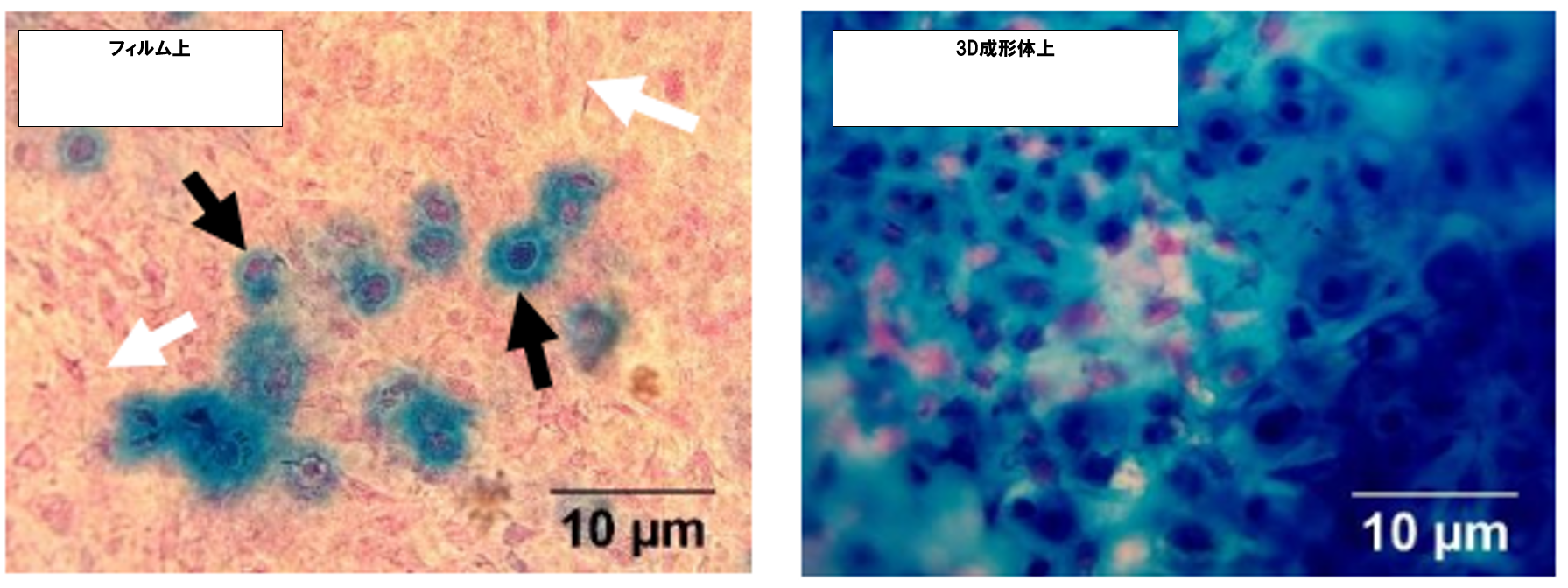

そのほか、生体適合性や生体吸収性を持つバイオポリマーを再生医療に活用するため、3Dプリンタや様々な加工法を応用してバイオポリマーを加工し、軟骨細胞など生体組織を構成する細胞がバイオポリマー上で増殖や分化をする挙動を調べています。

図2 バイオポリマー(ポリ乳酸)で作ったフィルム(左)および3D成形体(右)上における軟骨細胞の増殖・分化の様子。写真で紫色に染まっているところが形成された軟骨組織で、3D成形体上においてより活発に軟骨組織が形成されていることがわかる。

4)植物の代謝制御の理解と有用物質生産への応用

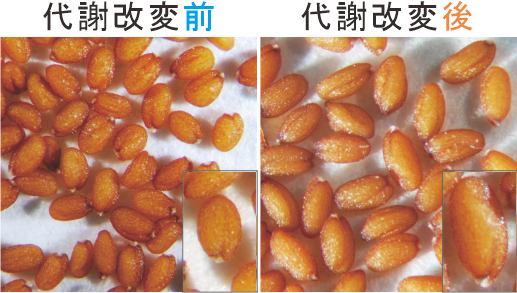

植物は光、水、CO2から様々な有機物を作り出す、物質循環におけるキープレイヤーです。植物の物質合成・蓄積機構を理解し、応用することで化成品や医薬品の原材料といった有用物質を大量に生産する植物の作出を目指します。当研究室では、バイオプラスチック原材料となる糖と脂質、医薬品となるタンパク質の合成・蓄積を研究します。

図3 代謝改変により脂質合成・蓄積能を強化した植物種子 (左)代謝改変前のシロイヌナズナ種子(右)代謝改変後のシロイヌナズナ種子。種子における脂質代謝を理解し、制御することで種子の脂質量を大きく増大させることに成功した。