地域創成科学科

世田谷キャンパス

里山などの“地域”の伝統的な文化や知恵に最新の技術を融合させ、持続可能な土地利用の構築、地域づくりの実現に貢献することをテーマとします。地域が抱える問題を総合的にとらえ、生物多様性や生態系に配慮した実学型教育を通じて、地域づくりの担い手やリーダーになりうる人材の育成をめざしています。

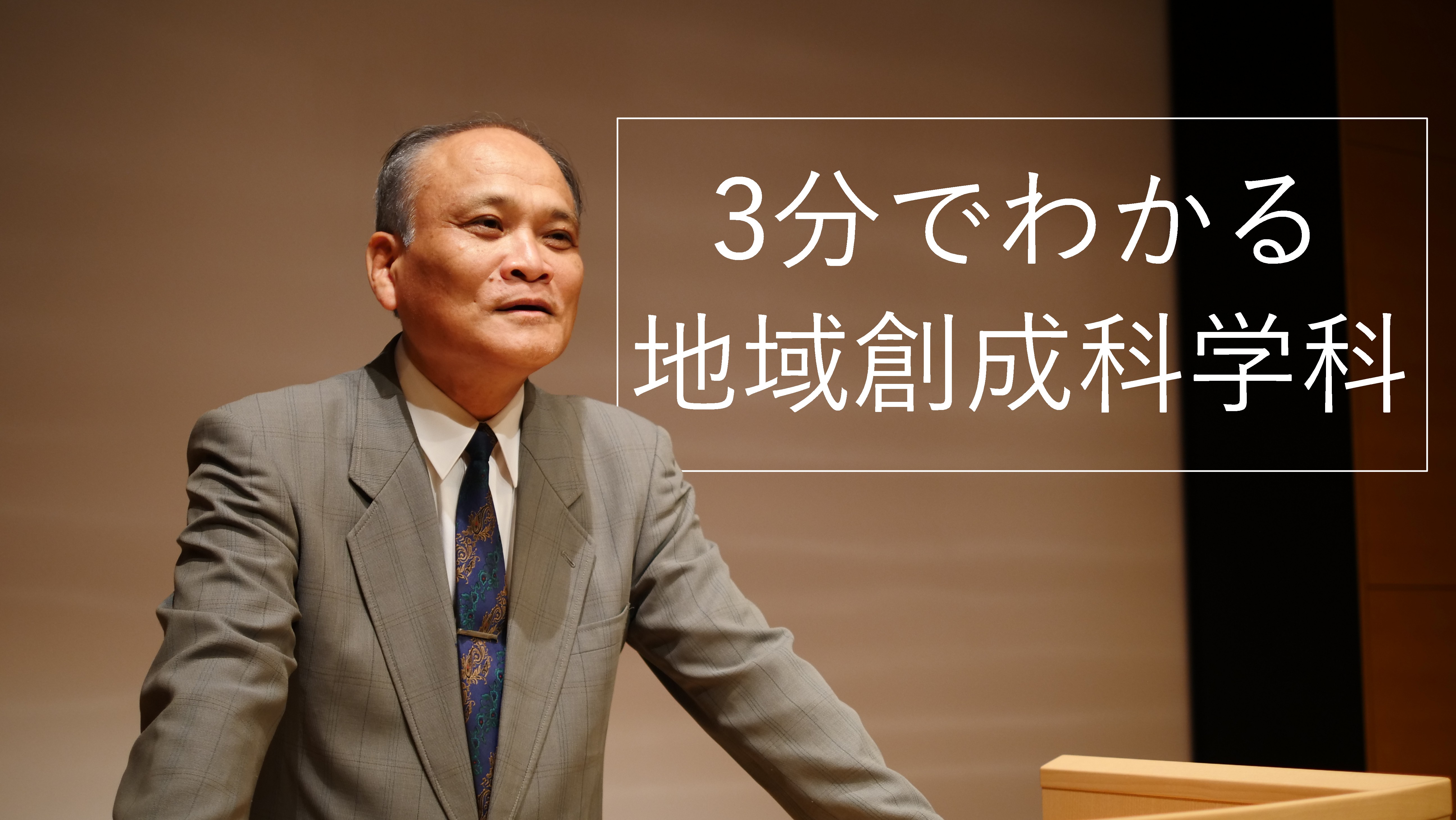

学科長メッセージ(2025年度学科長)

武生 雅明 教授

地域創成科学科 学科長

大学院地域創成科学専攻 専攻主任

21世紀も四半世紀が過ぎた現在、温帯域の先進諸国では人口縮小社会への転換が急速に進行しています。わが国はその先頭を走り、地方の農山村では集落機能崩壊の危機に直面しています。農山村は、一次産業を担うだけでなく、水資源涵養・災害抑止機能や、生物多様性と生活文化多様性の保全、福祉・観光リクリエーション機能など多くの機能を担っており、人口縮小社会における農山村の新たな社会構造の構築は喫緊の課題となっています。

この課題に対して、私たちは農学分野で蓄積してきた知識と技術を結集し、ネイチャーポジティブな発想で取り組むべく、地域環境科学部の中に地域創成科学科を設立しました。豊かな地域社会の創成という1つの目標に向かって、いわゆる自然科学、社会科学、人文科学という学問の垣根を超え、多角的な視点から課題を解きほぐし、解決策を探求していきます。

地域創成科学科での学びでは、講義・実習による知識とスキルの習得だけでなく、実習や研究室ゼミでのグループディスカッション、全国各地で展開されている実践的研究への参加を通じて、正確な観察力、課題発見能力、多様な価値観の理解力、多角的で粘り強い思考力を養っていきます。

都市への一極集中という時代の流れに反逆し、豊かな地域への新たな潮流を作るために、志を同じくする仲間と共に泥臭く汗を流しましょう。

地域創成科学科 学科長

大学院地域創成科学専攻 専攻主任 武生 雅明

学科ニュース

学科基本情報

地球上には、およそ3,000万種ともいわれる多様な生物が生きています。その中で人間が生きていくために必要なテーマは「自然との共生」。

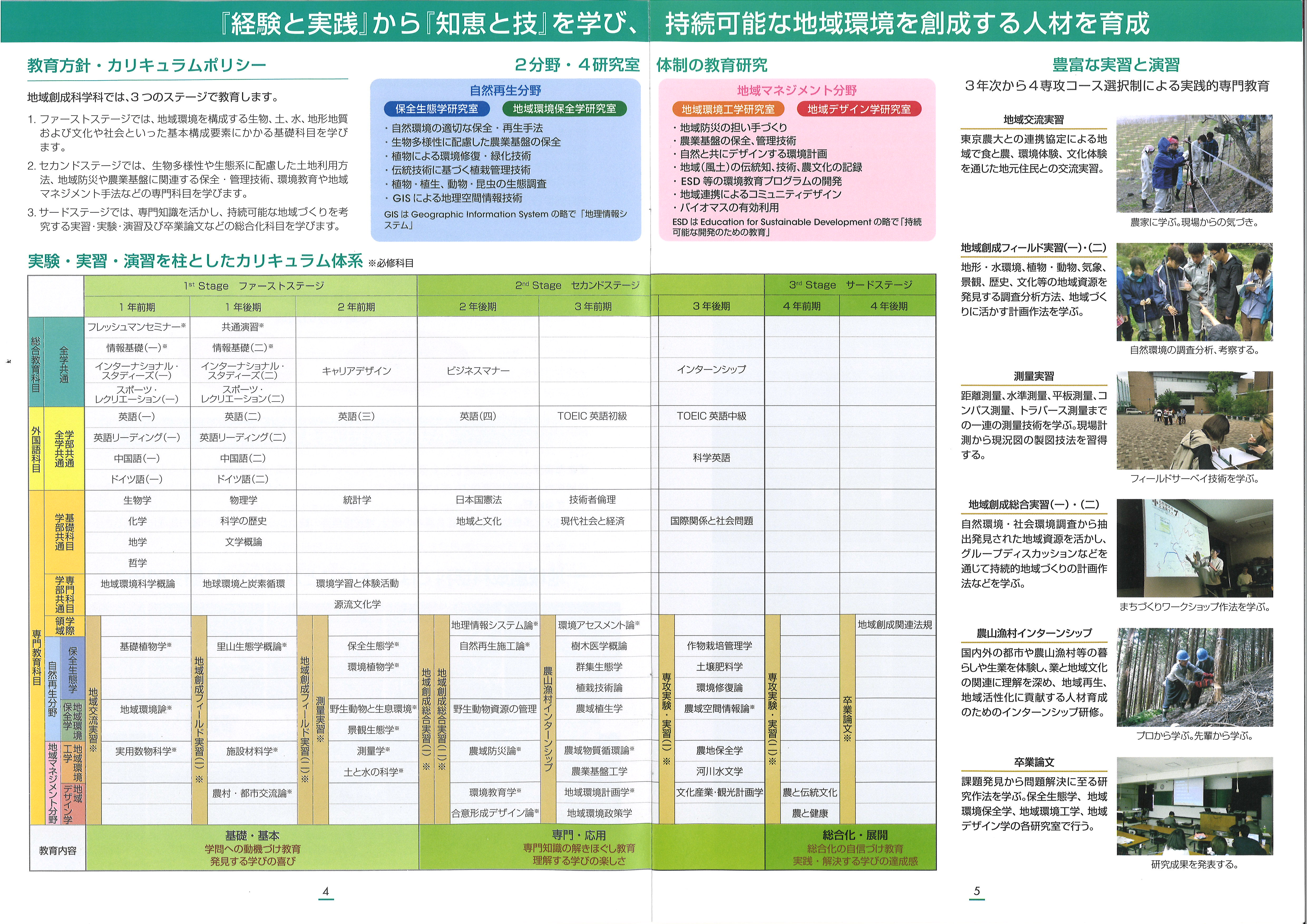

「地域創成科学」は、農山村や都市環境など、人間生活を取り巻く環境が自然環境に与える影響について、物理学、化学、生物学、地球科学、人文科学、社会科学などの基礎科学からアプローチしていく文理融合型の研究分野です。地域創成科学科では、「自然再生分野」と「地域マネジメント分野」、2つの領域から、地域社会の持続的な発展を実現するためのシステムを学んでいきます。

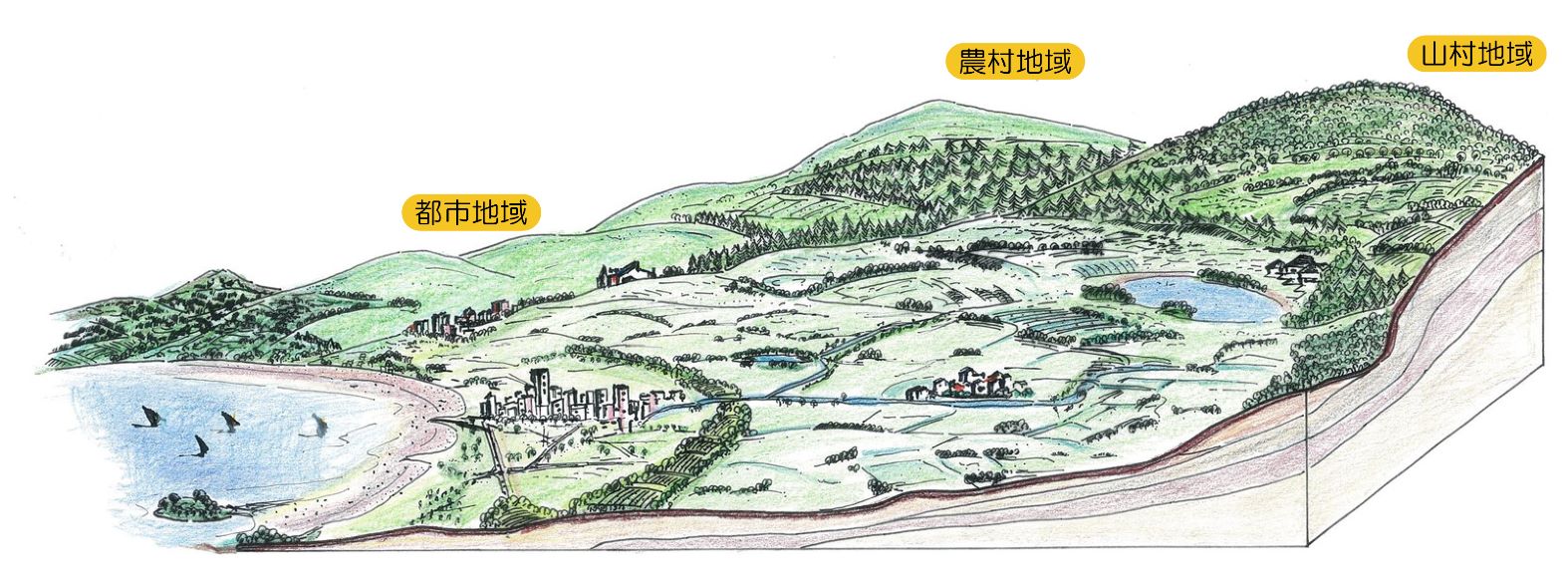

地域創成科学科の研究・教育フィールドは、源流域から中山間地域を経て平野部に至る広大な「農域」すべてが対象となります。「自然再生分野」、「地域マネジメント分野」、2つの領域の力を合わせて、「都市地域」、「農村地域」、「山村地域」に内在する様々な問題に対して解決策を提案していきます。

PICK UP 地域創成科学科の授業・実習の特色

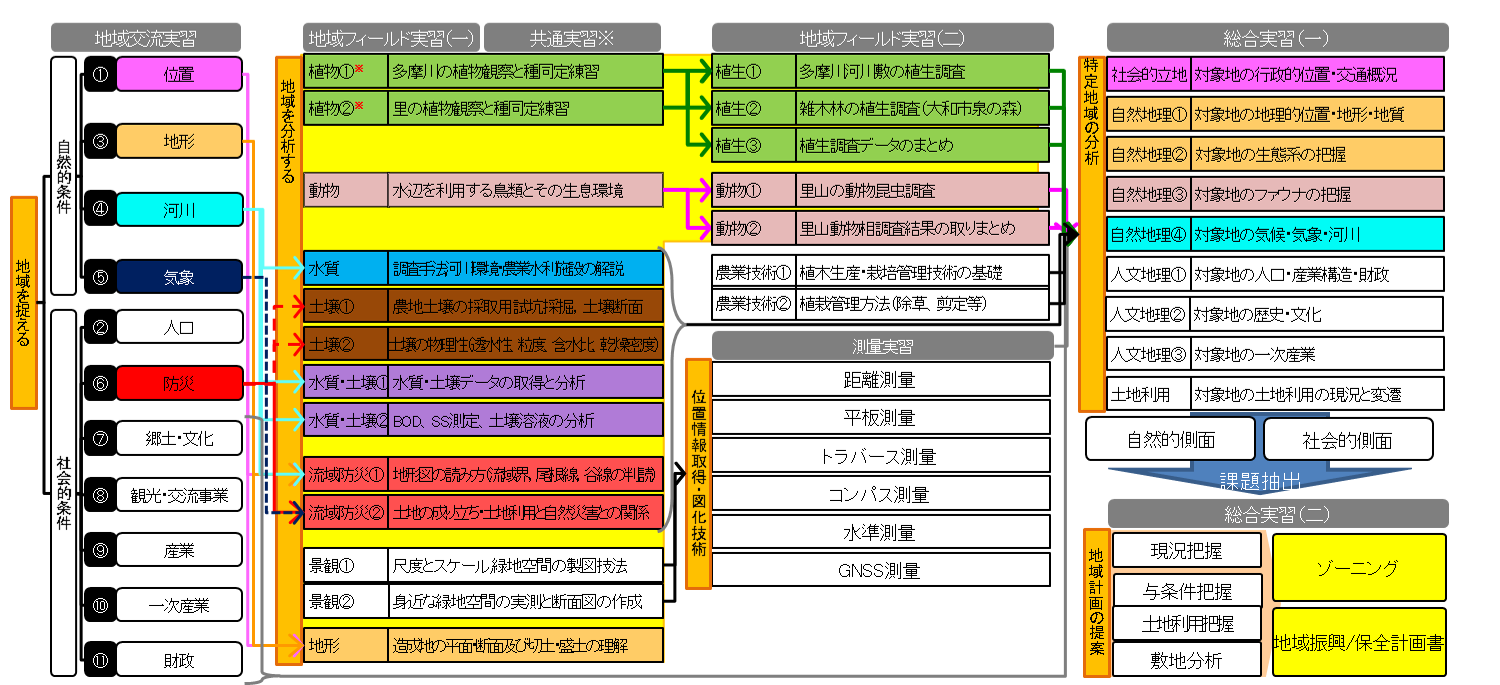

地域創成科学科では、地域を自然科学、社会科学の目で①地域を調査・分析する力、②地域の課題を抽出する力、③地域の問題解決を構築する力を取得することを学習の到達目標に掲げています。そのため、現場での豊富な実習講義が、本学科の特色となっています。

1年生前期(4月から7月)の「地域交流実習」では、地域を捉える基本的な調査手法や地域に関わる主体から聞き取るヒアリングの力を学びます。

続いて、1年生の後期(9月から2月)から2年生の前期にかけての「地域創成フィールド実習(一)(二)」では、地域を分析するための専門的な実習を取得します。

そして、2年生の集中講義・後期「地域創成総合実習(一)、(二)」では、対象地域を設け、特定地域を社会的条件、自然地理、人文地理の視点から分析し、地域計画の提案をする力を身に付けます。

1年生から2年生にかけて、地域を分析する力、計画する基本的な力を身に着けた後、3年生からは、研究室に入室し専門知識(専攻実験・実習(一))を深めます。4年生では、専門領域の研究(専攻実験・実習(二))、卒業論文に取り組みます。

1年次

必修

地域創成フィールド実習

農山村地域の活性化を考える上で、当該地域の自然環境や生活環境を把握し、地域活性化に向けて問題点を抽出することは重要です。本科目では、自然、人為を含めた野外における地域環境の捉え方、すなわち森林・草原・耕作地・市街地・道路など具体的構成要素の把握とそこに生活する生物・地形・地質・土壌等の観察・調査方法など、フィールド調査に必要な基礎的な知識、技能を身につけます。

2年次

必修

野生動物と生息環境

農山村地域には多様な動植物が存在し、それぞれの種・個体群に適した環境の中で生態系を構成しています。本科目では、日本の動物相とその成立過程を学び、フィールド調査にて遭遇しやすい主要な動物分類群の調査手法や同定能力を身につけるとともに、いくつかの分類群について生活史と生息環境を理解しながら生息地の保全・再生の考え方・取り組み方を学びます。

3年次

必修

農域空間情報論

農域空間を扱う場合、その対象地の動植物や関わる法律などの属性情報を読み取る技術が求められます。本科目では、属性情報に伴う位置情報を包括的に取り扱う技術の一つである地理空間情報技術を中心に、リモートセンシング、GNSS(GPS)及びGIS、3D化などの応用方法について学び、自然環境要素および社会環境要素の両面から空間の構造を理解し、農域環境を診断できる力を身につけます。

「学べること」と「なれる人」の紹介

創成チャンネル(学科紹介動画)

私の創成での学び

学科紹介

実習紹介・模擬講義

在学生・卒業生インタビュー

教員・研究室紹介

自然再生分野

地域マネジメント分野

教員からのメッセージ

進路状況

主な就職先 就職率 96%

地域創成科学科の卒業生は、習得した専門分野をいかして、幅広い分野に就職しています。

地域創成科学科第1期生の主な就職先は、公務員、研究所、総合職、農業工学・土木・測量、建設業、製造・食料品、技術営業、SEプログラマー、農林水産業、造園・種苗、経営者等、幅広い職種で就職が決まりました。

具体的には、国家公務員、都道府県・市町村の公務員(土木)・(農業)、民間の土木建設コンサルタント、空間情報コンサルタント、環境コンサルタント等のコンサルタント業務、食品サービス会社、観光業等で活躍しています。

主な就職先一覧

公務員:農林水産省,国土交通省,環境省,経済産業省,厚生労働省,東京国税局,警視庁,茨城県庁,埼玉県庁,神奈川県庁,千葉県,富山県庁,山形県庁,岡山市役所,川崎市役所,千葉市役所,横浜市役所,前橋市役所,相模原市役所,厚木市役所,鎌倉市役所,東京都特別区

研究所:国立研究開発法人土木研究所,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

コンサルタント:アジア航測株式会社 株式会社オオバ,等

農業工学・土木・測量:独立行政法人水資源機構,ヤンマーアグリジャパン株式会社,エバークリーン株式会社,イビデングリーンテック株式会社,世紀東急工業株式会社,西武造園株式会社,箱根植木株式会社,土地改良事業団体連合会,等

食品・農林水産業:JA,三菱食品株式会社,東北日本ハム株式会社等

観光業:株式会社星野リゾート・マネジメント

鉄道会社:小田急電鉄株式会社,東日本旅客鉄道株式会社

大学院:東京農業大学地域創成学専攻

地域創成科学科では、大学(キャリアセンター)、学科、研究室が三位一体となりキャリアデザインを実施しています。地域創成科学科3年生では「農村漁村インターンシップ」という学科独自のインターンシップ研修を設けています。一過性の就活テクニックのみを指導するのではなく、学科が独自にもつ就職データや就職傾向情報を活かしたキャリアデザインの指導を行っています。

地域創成最前線(ポスター集)

学科パンフレット

大学院との連携

地域創成科学専攻 修士課程

地域創成科学専攻は、生物文化多様性や土地・社会資本の保全に配慮した持続可能な地域の創成を理念とし、保全生態学、地域環境保全学、地域環境工学及び地域デザイン学を基軸とした実践的な教育研究を行います。地域の自然と社会の再生に関する調査・評価手法などの高度な知識と技術の修得と論理的・多面的な思考ができる創造的な研究能力の養成を通じて、地域づくりを担うリーダーシップを備えた人材を育成します。