農業経済分野 地域社会経済研究室

消費者に食料を提供してきた農村コミュニティは、グローバリゼーションの中で様々な影響を受け、少子化・高齢化などの課題を抱えている。他方で「地域おこし」活動を展開し、地域資源・文化の保全や活用を通じて国内外の消費者に向けて新しい食文化やライフスタイルを発信している。地域社会経済研究室では、日本とアジアを対象に、現場において人々とのコミュニケーションや体験活動、あるいは長期にわたる交流を通じて、農村コミュニティが展開している、人々の食を守り、より良い生活と持続可能性を目指す取り組みを研究している。

KEYWORDS

ローカルフード、地域ブランド、コミュニティビジネス、地域おこし、持続可能な発展、地域社会、日本とアジア

食と農の現場に赴き、私たちの食と地域のこれからを考える

私たちの食の源をつくる農林漁業の現場は、今どうなっているでしょう。本研究室は、国内や海外のフィールドに赴き、地域の生産や暮らしを肌で感じ、地域の人々と対話しながら学ぶことを重視します。そこには素晴らしい出会いとたくさんの発見があります。人口減少や産業の衰退に悩みながらも、地域の自然環境を守り、地域の資源や知恵、伝統を生かし良いものを作ろうとする創意工夫。それを都市の消費者とつながりながら伝えていこうとする取り組み。経済のグローバル化により私たち消費者の食生活が変化すると同時に、食を支える現場も大きく変わっています。その変化と地域の取り組みを直接現場で学びながら「現場に強い」人材を目指そう。

所属教員

学生の研究テーマ

地域資源(食、技、文化、景観等)を生かした地域活性化の方策

高齢化、人口減少社会における地域コミュニティーのあり方

アジアの食料需給と農業・食品産業

アジアの農業・農村開発の課題

2023年度の研究テーマ・研究活動

国内地域の特色を考慮した農福連携の在り方

-農村部と都市部の比較検討-

近年の我が国の農業における課題は、高齢化と人口減少による労働力不足、耕作放棄地の増加など多岐にわたる。一方で、障害福祉における課題としては、障がい者の働き口が少ないこと、低賃金であるため自立が進まない、社会の障がい者理解が不十分であるという課題がある。この2つの分野の課題を解決する手段として、有効かつ注目されているのが「農福連携」である。農福連携とは、農林水産省では「障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持 って社会参画を実現していく取組」と定義している。本研究では、農福連携を行う農家及び自治体を都市と農村に分類して両地域の取り組み事例を調査し、比較検討しながら農福連携の課題と貢献の方向性・目的の違いを明らかにした。研究方法として、既存の文献調査に加えて、関東圏・高知県に赴き計 15 団体に聞き取り調査を行った。

文献調査及び実地調査から、以下のことが研究結果として得られた。都市部では、「障がい者理解」「コミュニティの創出」という目的があり、社会福祉の面では障がい者に焦点を置いている。しかし、事業所の取り組みと地域・農家との直接の繋がりが薄く、地域活性化に繋がっているとは言い難い状況である。農村部の農福連携は、「雇用の創出」と「人手不足解消」という経済的な面で地域活性化の一端となっていることが分かった。農福連携の取り組みによって、働けていなかった人々が就労することで、地元への納税や地元のスーパー、飲食店でお金を消費できるようになる。それによって経済が循環し、農村部での経済力向上に繋がる。

詳しくは割愛するが、今回の調査から分かった課題は主に2つ挙げられる。1つ目はマッチングの精度向上、2つ目は農福連携に取り組む際のハードルの高さである。

以上の事により、都市部では、障がい者が社会に馴染むといった福祉(社会的)面を強化することに貢献し、農村部では、雇用や労働力の創出による農業・経済(経済的)面を強化することに貢献しているといえる。このことから、農福連携は都市と農村においてそれぞれ異なる側面から地域に発展と活気をもたらしていることが確認できた。

2022年度の研究テーマ・研究活動

近年、都市部への人口流出等により、農山村では経済的衰退の進行が問題となってい本年度、当研究室では開発を伴わない持続可能な地域振興を、景観を活かした観光事業という観点から考えた。「日本で最も美しい村連合」に加盟する二つの地域、北海道清里町と京都府和束町を対象地域とし、景観観光とそれに付随する地域の観光振興に繋がる取り組みを、自治体や観光協会へのインタビュー、町民や観光客へのアンケートを用いて調査した。

アンケートの分析は、観光を「見る」「買う」「泊まる」「体験する」の 4 要素に分けて行った。その結果、両地域とも、農林業での景観資源を活かしてまちの振興を図っているが、認知や PR 不足が課題であり、宿泊施設は運営企業や人手不足で設置が困難であることが分かった。以上より、既存の宿泊型観光から、町内での宿泊を主目的としない、立ち寄り型観光への転換が有効ではないか、と結論づけた。

2021年度 研究テーマ

CSA の現状と課題 ─CSA の運営形態に注目して─

日本では、生産者の高齢化が進み、農業に多様な人材の参加が求められている。そこで、生産者と消費者が連携し、多様な人材の参加によって実現される新たな農業のモデルとして、CSA(Community Supported Agriculture)が注目され始めた。

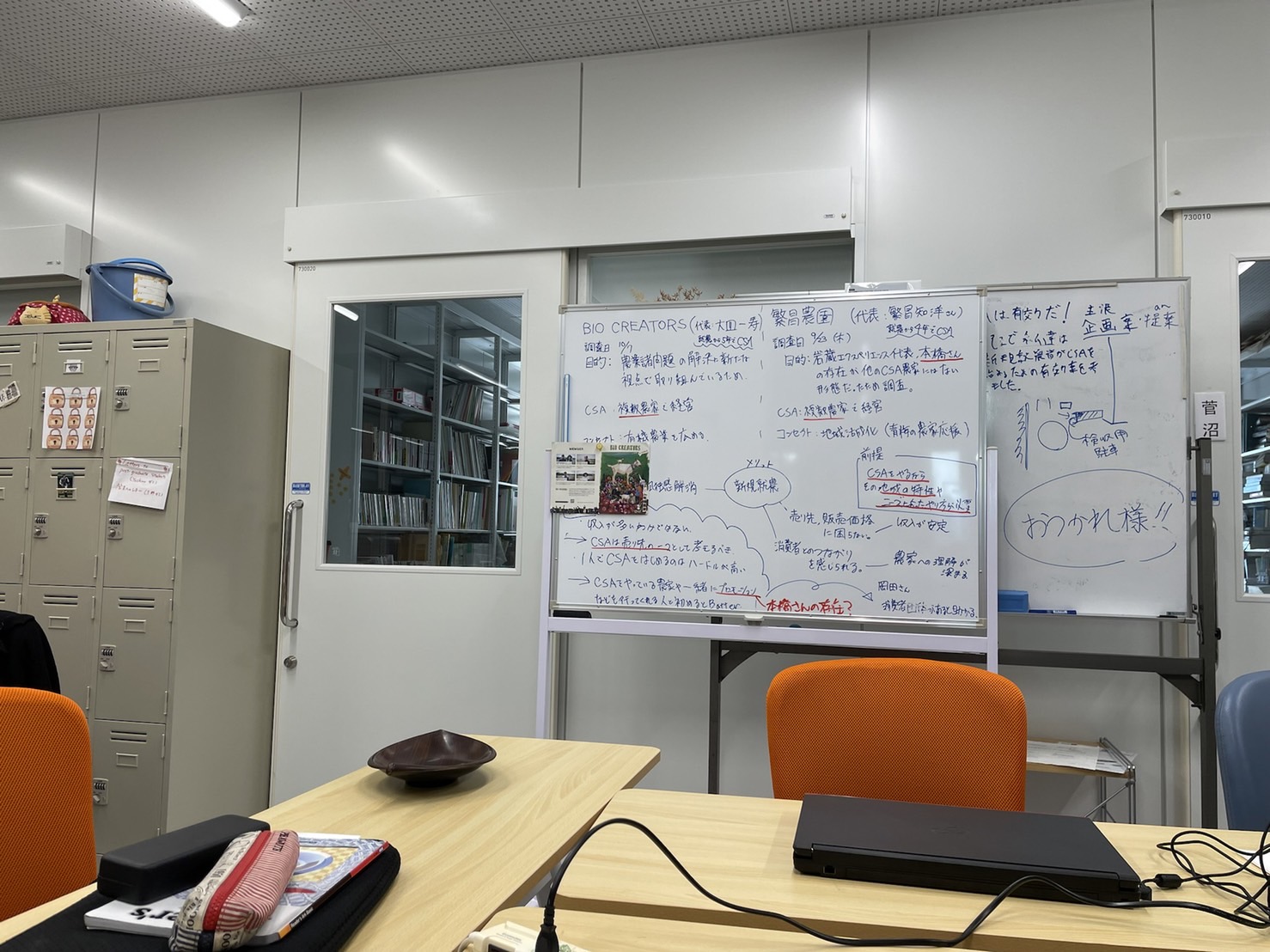

2021年度の地域社会経済研究室では、既存文献の分析と並行して運営形態の異なるCSA 農家を調査し、日本におけるCSA の現状と課題を明らかにすることを目的とした。具体的には、生産者グループが運営するBIOCREATERS(兵庫県神戸市)、複数の生産者および第三者のコーディネーターで運営する岩蔵CSA(東京都青梅市)、生産者が一人で運営する鯵ヶ沢みちたる農場(青森県鯵ヶ沢町)を事例として、現地調査及びZOOM を用いたヒアリングをおこなった。

調査の結果、従来の農業よりも消費者と生産者の距離が近いので新規就農者の離農原因の一つである孤独感の解消につながること、先払いなので天候に左右されずに事前に収入が決まること、また自らで価格決定が可能なので、他の農家との価格競争に巻き込まれなくてもよいことが確認され、特に新規就農者にとってCSA は有効だということが分かった。

一方でCSA を導入している農家の多くは有機農業で農産物を生産しており需要が増加しても労働力不足の点から会員を増やすのは難しい、新規就農者が1 人でCSA を始めるには消費者との繋がりを構築するのに時間がかかる、配達作業、品目管理及び経理事務作業の負担が大きい、といった課題が明らかになった。事務運営上の負担については、岩蔵CSA ではコーディネーターの存在が重要な役割を果たしており、生産者の負担軽減に加え、新たな取り組みの発案などにも大きく貢献していた。

これらの事から、CSA の持続には、生産者を組織し、また生産者の負担を減らすことのできる仕組みが必要であると考える。地域活性化や農家のサポートを重視する第三者の参画が重要であるといえよう。

BIOCREATERS訪問調査

Zoomを用いて農家さんへの聞き取り調査を行っています

BIOCREATERS(神戸市)を訪問して調査しました

発表に向けて研究内容をホワイトボードに書いています

3月の視察研究では、Cocofarm&Wineryでお話を聞きました

2020年度 研究テーマ

日本ワイン産地の現状と課題-山梨県に焦点を当てて-

日本国内では 7 回ものワインブームを経て、近年、ワインの消費量・醸造量ともに増加 してきている。国産原料を使って国内醸造される「日本ワイン」は、ワインの国内流通量 の約 5% と微量ではあるが、世界コンクールで入賞するなど質が上がってきており、ワイ ナリーの場数も増加傾向である。

本研究では、日本ワインの主産地である山梨県におけるワイン産業の現状と課題、各ワ イナリーの現状について明らかすることを目的に、既存文献の分析とともに ZOOM によ る山梨県庁への聞き取り調査及び山梨県内の全ワイナリーに対して電話やメールによる聞 き取り調査を行った。

その結果、山梨県では、ワイナリーと行政が連携し地域が一体となってワイン産地を確 立・維持しており、一般的に日本ワインの生産にあたって指摘される苗木不足や原料ぶど う不足等の問題に対処していることが明らかとなった。しかし、北海道や長野県など国内 他産地の台頭、輸入ワインの増加によって、今後さらなる競争激化が見込まれる。山梨県 のワイナリーは数が多く非常に多様であり、多様化する消費者のワインへのニーズにこた えることができる。それを生かし、日常でのワインの消費拡大を進め、国内および地域で の消費を拡大することが重要であると考えられる。