動物生産分野 動物資源開発学研究室

モデル動物を用いた基礎研究で得られた知識や技術は今日の医療や農業に応用され、私達の生活に多大な恩恵をもたらしています。当研究室では、哺乳類や野鳥類のモデル動物を主な対象として、動物の生殖・遺伝・生理に関わる現象を個体、組織、細胞レベルだけでなく、核酸やタンパク質などの分子レベルで解明することを研究テーマとしています。遺伝学および生殖生理学を基盤として、これまでモデル動物の基礎研究で培った知識と技術を駆使し、ヒトの生殖補助医療や新たな有用動物資源の遺伝的能力を高めるための研究に取り組んでいます。さらに、広大な北海道の豊かな動物資源に目を向け、野生動物の保全のための研究にも取り組んでいます。

KEYWORDS

発生工学、生殖医療、ゲノム解析、疾患モデル、遺伝育種、新規動物資源、分子生態

哺乳類や鳥類のモデル動物を対象に、生殖・生理・遺伝現象を個体から細胞や分子レベルで解明しています。このような基礎研究で得られた新たな知識や技術を畜産や動物資源保全の分野だけでなく、ヒトの医療分野へフィードバックすることを目指しています!

所属教員

研究紹介

亀山 祐一 教授

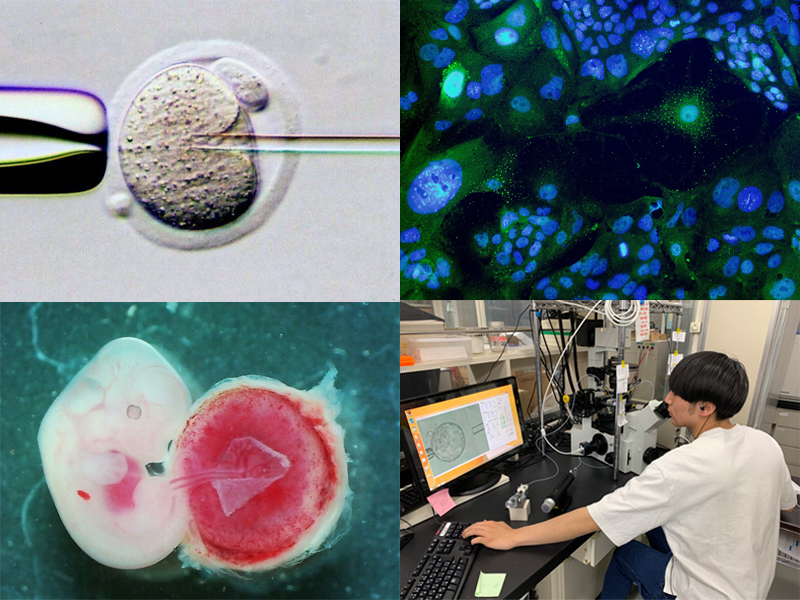

哺乳動物の卵子で細胞小器官ミトコンドリアの転写と複製、分布と分配、融合と分裂、それらの人為的な操作や加齢による変化について研究しています。また、暑熱環境、アルコール摂取、超音波が生殖に及ぼす影響についても研究しています。さらに豊かな自然環境を活かし、エゾヤチネズミやオオアシトガリネズミを中心とした野生小型哺乳類で、特性の調査と新規動物モデル化に取り組んでいます。これらで室内飼育・繁殖方法の改善、生理や繁殖の解明、食害の予防に関する野外調査や室内実験をしています。

和田 健太 教授

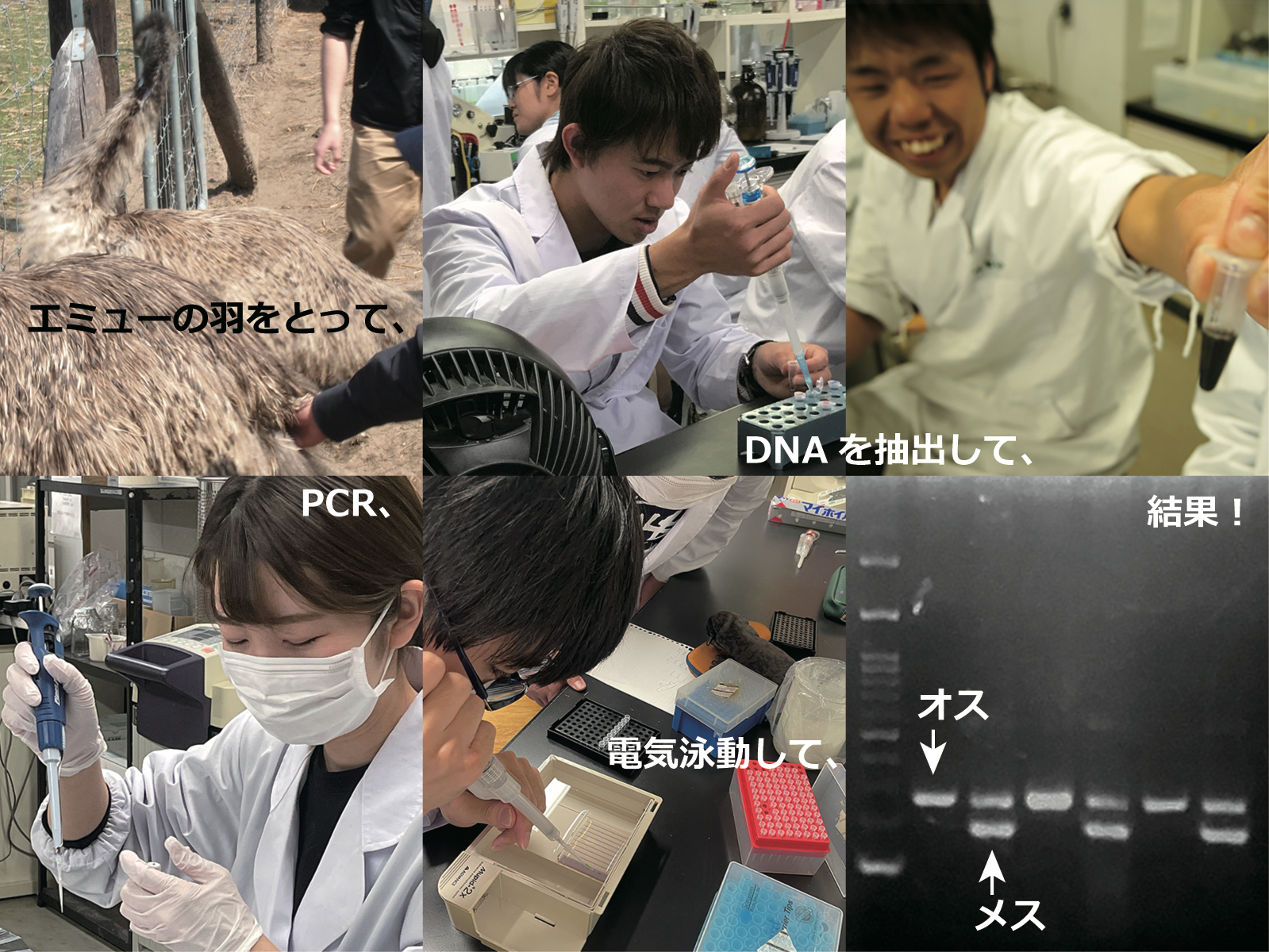

私たちはヒトの病気を発症する動物を利用して、水晶体が濁る白内障、眼が小さい小眼球症などに関わる遺伝子を探しています。最近ではゲノム編集によって作製した長毛マウスの性差や、オスにしか発症しない円錐角膜、オスからメスへ高い攻撃性を示すマウスの行動について、その原因となる遺伝子とホルモンとの関連についても研究を進めています。さらに私たちは、基礎研究で得られた知識や技術を応用して、“たくさん脂を生産するエミュー”や、“たくさんのたまごを産むエミュー”などをつくるための遺伝子の研究も進めています。

下井 岳 准教授

14人に1人が体外受精で生まれる少子高齢化社会。日本は世界有数の不妊大国です。私たちは“老化”と“生殖”の関係に着目して研究しています。生殖補助技術や幹細胞培養技術を用いて生殖細胞や受精卵のアンチエイジングに応用する研究も進めています。一方、ニワトリやエミューをモデル動物に、卵殻のない状態で鳥類胚を育てる“卵殻外培養技術”の開発に取り組んでいます。これは希少種保全のツールとして期待できるだけでなく、卵殻ミネラル供給機構の解明に重要で、私たちはヒトの骨粗しょう症対策に応用できると考えています。

研究室活動の様子

実験実習:3年次は必修科目「北方圏農学特別実験・実習」で、より専門化した手技を習得します。実習内容は、実験動物の繁殖と育成、体細胞の凍結保存と体外培養、体外受精と受精卵移植、DNA抽出、PCRと電気泳動です。これらの内容は4年次の卒業論文作成だけでなく、将来の就職や進学に役立ちます。

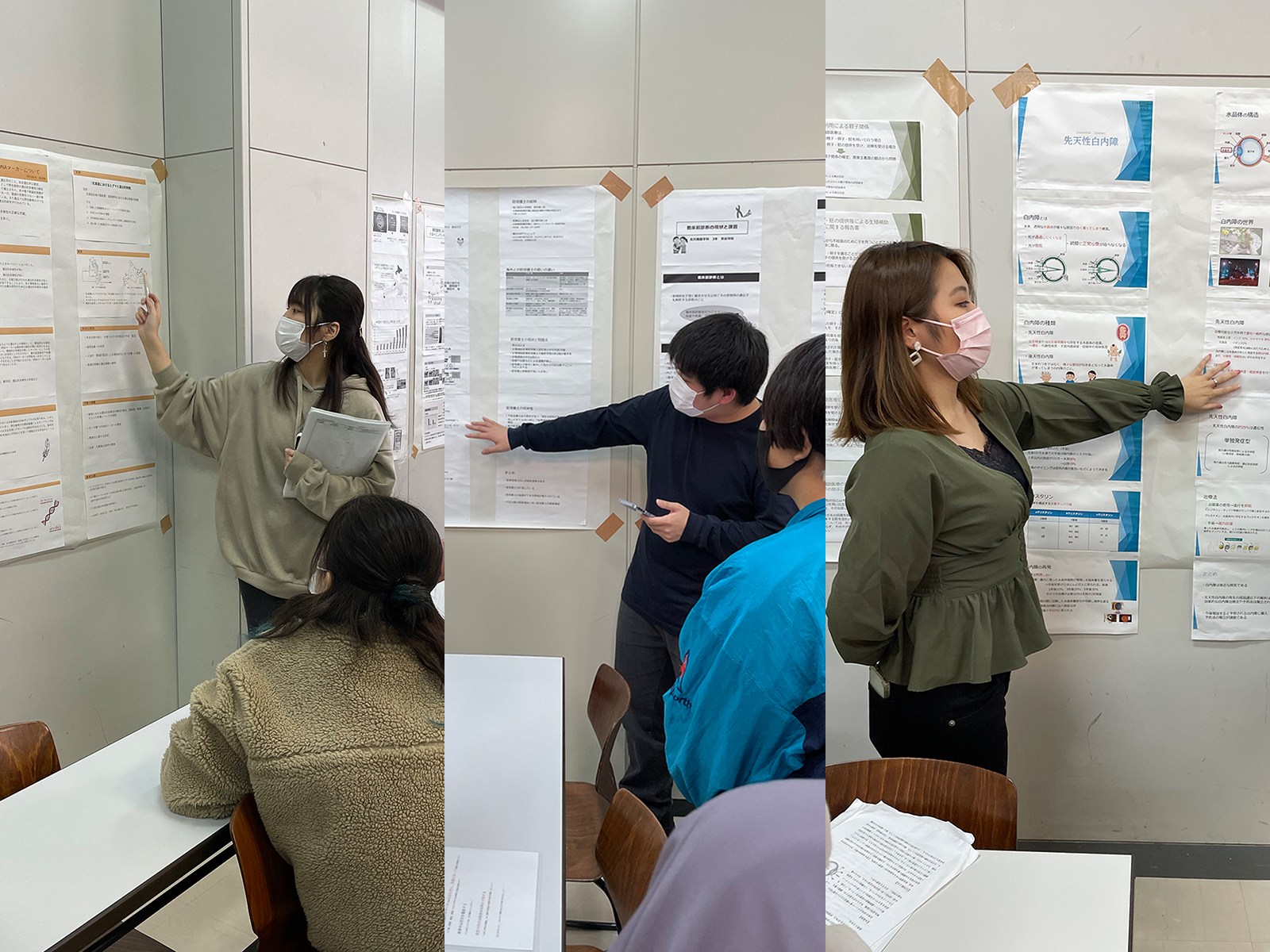

ポスター発表会:本研究室では、3年次に生物学に関する幅広い課題について調べて、それをポスターにまとめて発表します。この発表会には、3年生だけでなく、教員、大学院生、4年生が参加し、議論します。主な課題は、「畜産学」、「発生工学・遺伝子工学」、「遺伝学・細胞生物学」、「生殖・再生医療」、「生態・保全・環境」、「生命倫理」、ならびに「ヒト遺伝性疾患」、など多岐の分野にわたります。3年生はこの活動を通して、卒業論文研究に必要な素養を培います。

動物飼育管理(ふれあい動物園):研究室ではマウス、ラット、ニワトリなど多くの実験動物を飼育しています。これらの動物たちは学生の卒論研究や実験・実習に使用するため、毎日学生自らが当番制で飼育に携わります。また、網走市の「子どもと動物ふれあい事業」に参画して実験動物以外にもウサギ、モルモット、ハムスターなどの愛玩動物も飼育し、子どもたちと動物とのふれあい活動に貢献しています。学生たちは、動物当番を通じて飼育管理法を習得するだけでなく、動物の命の大切さを学びます。