生物機能・制御化学分野 生物有機化学研究室

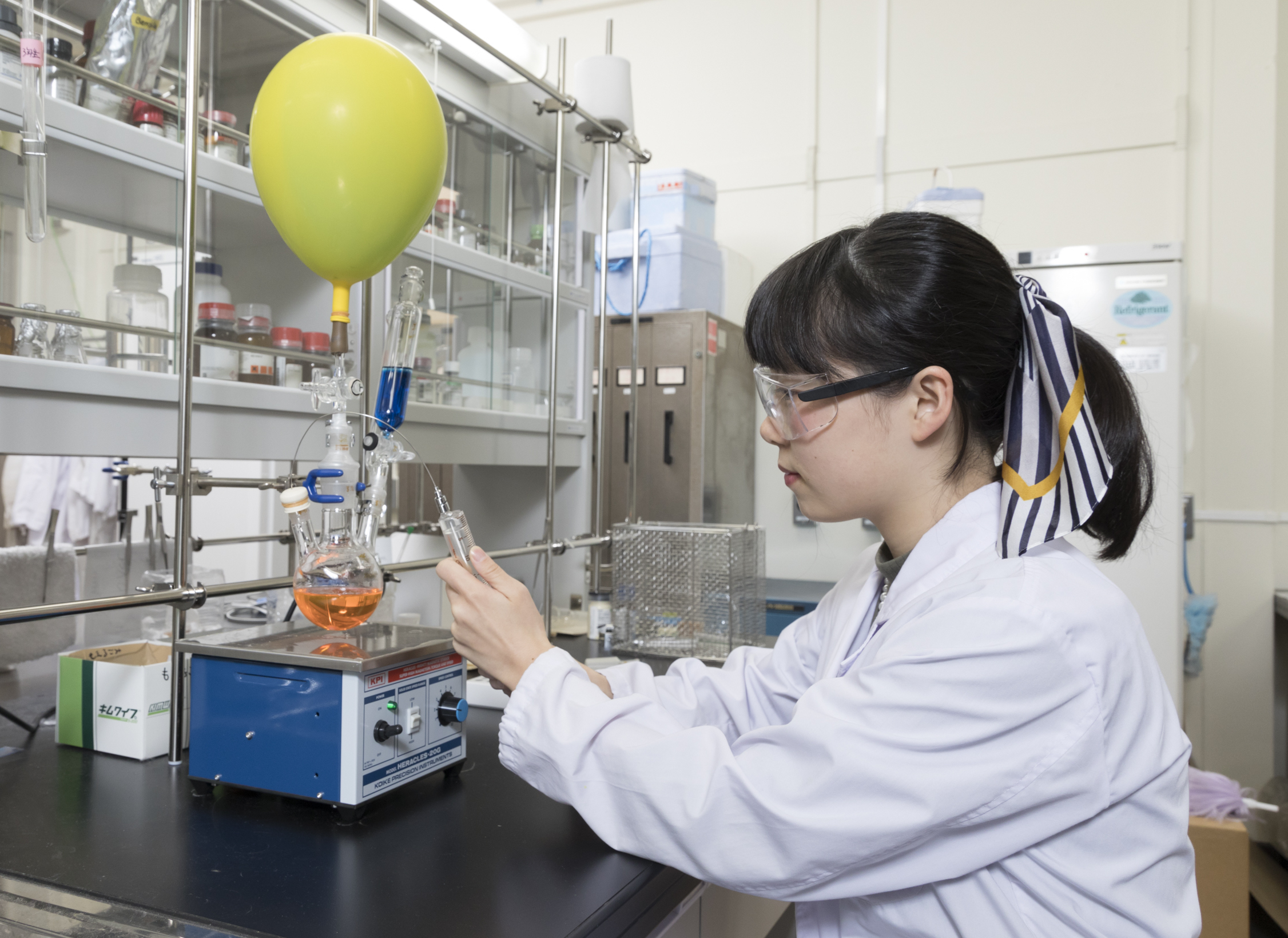

動・植物、昆虫、微生物など各種生物の機能やその制御について、有機合成化学、天然物化学、酸素化学などの手法を用いて研究を行う。「生命現象の理解」から「生命現象の解明」へと向かうケミカルバイオロジーの視点で研究を進めている。

KEYWORDS

有機合成化学、天然物化学、生物活性物質、二次代謝産物、生合成酵素・遺伝子

化学物質から生物現象を解明して制御する

動・植物、昆虫、微生物などの生物はさまざまな化学物質を生産しており、その生命活動に利用している。当研究室では生物が作り出す生物活性物質の機能やその制御機構を解明するため、特に有機合成化学・天然物化学・酵素化学などの手法により研究を行っている。生物が作り出す微量な化学物質をフラスコの中で人工的に合成したり、天然物の生物活性を超える機能分子・有用物質をデザイン・合成したり、また、生物活性物質の生合成を司るタンパク質の探索・作用機構・関連遺伝子の解明を進めており、生命現象を化学的にコントロールすることにより、農業・医学・化学工業や環境問題などの諸分野に貢献することを目的としている。

研究紹介

所属教員

学生の主な研究テーマ

-

・ゴマダラカミキリのフェロモン gomadalactone 類の合成研究

・老化細胞除去薬の開発を目指したクロモン配糖体の合成研究

・非典型的ストリゴラクトン vistilactone の合成研究

・がん細胞に特異的に見出されるDNA付加体の合成研究

・ラクトン環を有する香料成分の合成研究

・コムギ耐病性二次代謝産物の植物ホルモンによるコントロール

・コムギ耐病性二次代謝産物生合成酵素遺伝子の単離と解析

・二次代謝に関わるグルコシルトランスフェラーゼの構造解析

-

・チューリップ二次代謝に関するカルボキシエステラーゼの構造解析

・オオムギ耐病性二次代謝化合物生合成酵素の解析

・化粧品素材に向けたチロシナーゼ阻害剤の探索

・天然物からの抗肥満化合物の探索

・メラニン抑制化合物の探索

・天然物からの膵がん治療薬シード探索

・サルコペニア予防につながる化合物の探索

FREE TALK

1.【幅広い経験ができる研究室】

生物有機化学研究室(有機研)では、生物が生産する多様な天然物(二次代謝産物)に対し、分子生物学的、酵素学的、そして有機合成化学的などさまざまな手法でアプローチしています。私は天然物化学に興味をもっていたのでこの研究室を志望しました。現在は大学院生として研究を中心とした生活を送っています。時間を好きなだけ研究活動に充てることができ、忙しくも充実した毎日です。

1年生の学生実験の内容から、合成研究のイメージが強いかと思いますが、二次代謝産物やその生合成に関わる遺伝子などを対象とした研究も行っています。化学合成をしたり、植物体や微生物を扱ったりといった、色々な手法を体験できることは有機研の魅力の一つではないでしょうか。

先生方はとてもよく面倒を見てくださり、指導者、設備共に恵まれた環境です。ぜひ一度見学にいらしてください。(M1 M. Y.)

2.【有機研のカラー】

研究室の雰囲気は毎年変化していくものであると思いますが、「やっぱり有機研らしいな」と思うことが多々あります。

他の研究室と集まったときなどは、周りに比べ少しおとなしいかもしれません。しかし研究の話となると熱い表情をみせ、有機研だからこそ培われた視点を展開していきます。

研究室の特色を語るうえではイベントの話題も外せません。有機研では発表会後の慰労会や旅行に加えて、お花見やバーベキューを企画したりします。それも有機研らしさなのか、始まるまではそれぞれ様子を伺いながら物静かなのですが、イベントが始まると先ほどまでが嘘だったかのように賑やかになるのです。毎回私もいつの間にか気分が上がっています。(M1 T. H.)

3.【実験はいいぞ】

研究室配属の説明会に遅刻した私は、オートマチックに生物有機化学研究室へ配属されました。志望外の研究室に配属されたので直後は落ち込んでいたのですが、それまでの大学生活で特に頑張ったこともなかったので、最後くらいは頑張ろうと思い真面目に研究室活動に取り組みました。その甲斐あってか研究室の卒論代表者に選ばれ、農芸化学会で学会発表まで行うことになりました。

私の研究テーマは生物活性物質の有機合成に関するものでした。初めて扱った有機化合物であるヘキサナールのにおいが臭く、強烈だったことを覚えています。その後、反応して得られた化合物は甘い香りでした。構造を少し変えることで性質が大きく変わることは知っていましたが、自分が合成した化合物でそのような変化が実際に体験でき、その後の実験にも張り合いがでました。そして、最終目標としていた化合物の合成まで達成しました。

実験では座学で学んだことを実際に体験することができます。それだけでなく、実験からは座学では学ぶことのできないさまざまなことを体得することができます。実験をやりましょう!(4年 K. H.)

4.【自分のやりたいことができるように】

私は「有機化学」が苦手でした。今でも多少苦手意識があるかもしれません。そんな私がなぜ、この研究室を選んだのか。それは、ただ、有機化学実験が楽しかったからです。化学科1・2年生で行う6つの学生実験のうち、最も興味を持ったのが有機化学実験だったのです。

私の有機化学の成績は良いといえるものではなかったし、正直早く有機から逃げ出したいとさえ思っていました。しかし実験を体験してみると、紙の上の化学反応式を自分が今再現しているといった感覚や、紙の上では簡単そうなのに実際にはなかなか難しい、といった感じがとても面白く、もっと実験をしてみたい、ならば有機化学をもっとちゃんと勉強しようと決心し、この研究室を選びました。

私の仲の良い友達はみんなそれぞれ違う研究室に入ったので、正直不安もありました。しかし研究室の同期も先輩も、もちろん先生方も良い人ばかりで、にぎやかで楽しく今ではこの研究室に入って良かったと思っています。

大学生活の半分を過ごす研究室、周りに流されず自分のやりたいことができる所を選んでください。そして、有機化学が好きな人、実験が好きな人はぜひ、生物有機化学研究室に来てください。(3年 N. N.)

5.【編入生にも優しい研究室】

私は短大から生物応用化学科(現 農芸化学科)に3年次編入し有機研に入りました。編入生は1~4年生の必修科目を約2年間で修得しなくてはいけないため、研究室と講義を両立できるか不安でしたが、先生方や先輩が積極的に話しかけてくださり、親しみやすい雰囲気で研究を始めることができました。

4年生になると、本格的に就職活動が始まり忙しくなります。題目発表のパワーポイントや要旨などを作成しながら、就活の準備をしていたのを覚えています。就活がある程度落ち着くと、夏ごろには研究室旅行が待っています。私はその担当者だったため、目的地の設定や旅行会社との打ち合わせ、当日のスケジュール決めなどやらなければならないことがたくさんあり大変でした。今年は、農大出身の方が経営しているワイナリーの見学をメインイベントとして、山梨県に行きました(残念ながら、内定先の懇親会とかぶってしまい参加できませんでしたが・・・)。夏が過ぎると中間発表です。この時期になると、研究を自分で進めていくことができ、多くのデータを集めようと必死で実験をしました。中間発表を乗り越えると、最大イベントである卒業論文発表会が待っています。中間発表から年明けまでにどれだけ研究をすすめられるかによって卒業論文の厚みが変わります。

講義などで忙しくても自分で時間管理をしっかりしていたので、講義の合間に研究するなど無理のないペースで実験をすることができました。ただし、論文提出間際に慌てないよう、実験は計画的に!(4年 Y. T.)