生物生産・環境化学分野 植物生産化学研究室

植物は養水分を吸収しつつ、有害な物質に対処しながら、最大限の効率で光合成を行う。植物の優れた適応能力に学び新たな作物を開発することを目指す。

KEYWORDS

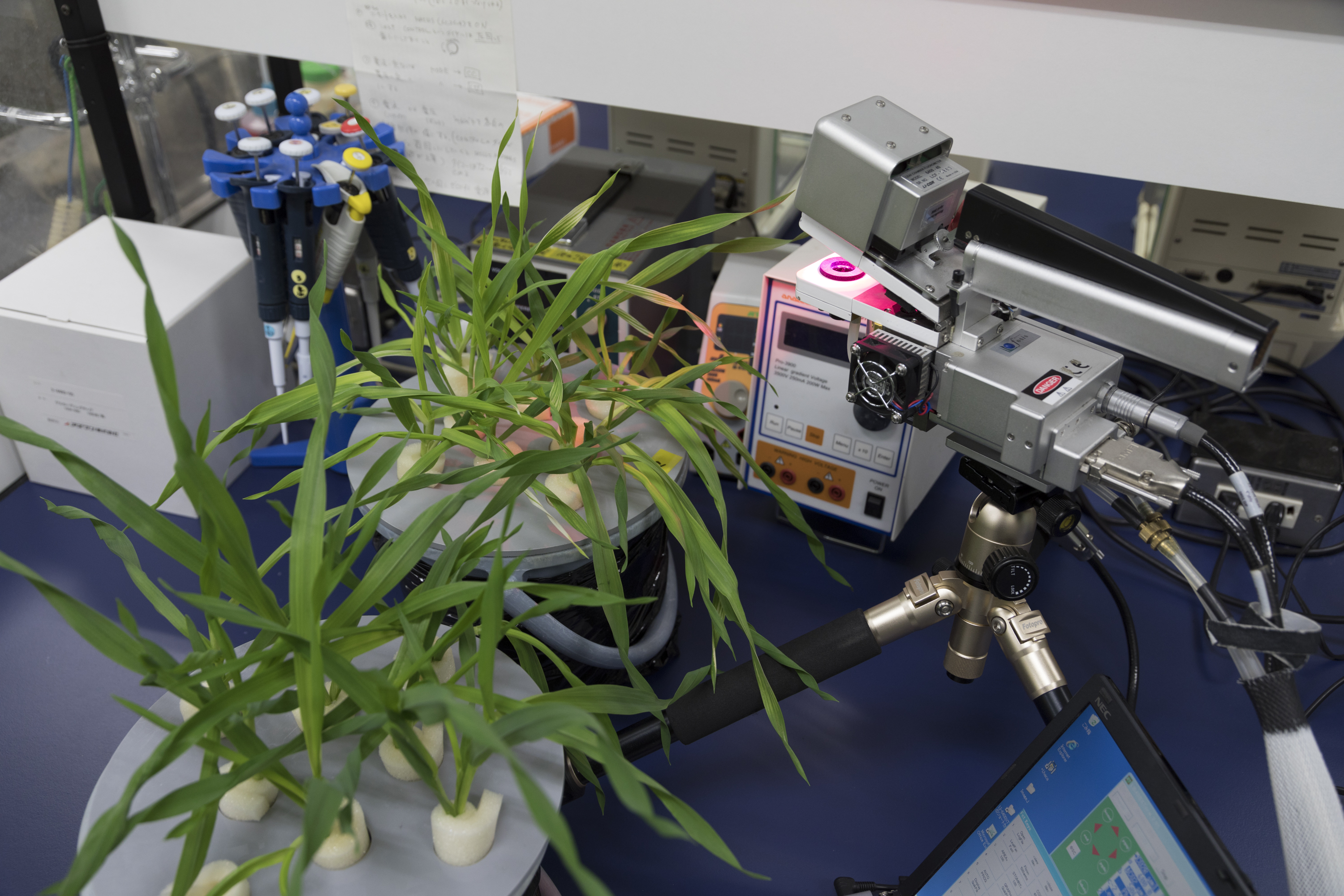

光合成、養水分吸収、不良土壌耐性、オルガネラ、遺伝学、突然変異、遺伝子組換え作物、元素イメージング

生命を支える植物の生産と生理を化学する

植物は養水分を必要なだけ吸収するとともに、有害な物質を排除または無毒化しながら、根をおろした環境で最大限の効率で光合成を行い、地球上の生命を支えている。その植物の優れた適応能力を学ぶことにより、人間は優れた品種や肥料を開発して農業を発展させてきた。我々は植物栄養学・分析化学・生化学・遺伝学・分子生物学の知識と技術を活用し、低投入で持続的な農業を推進する新たな作物を開発することを目指す。

研究紹介

所属教員

学生の主な研究テーマ

- ・オオムギ葉肉細胞で鉄の再利用や有効利用を可能にする分子機構

- ・オオムギ光化学系の鉄欠乏適応を担う集光性アンテナタンパク質の分子制御機構

- ・イネ科の耐塩性植物ヨシのナトリウム排出を担う輸送体遺伝子の解析

- ・イネ突然変異株を用いた重金属高集積機構の解明とその応用利用

- ・重金属過剰に対する細胞小器官のオートファジーによる修復機構

- ・高pH条件で根伸長を持続する根・地上部間の未知シグナル伝達機構

- ・ダイズ根粒菌による窒素固定能を阻害しない窒素深層施肥法の有効性

- ・導管液分析による有害重金属のモニタリング法・栄養診断法の確立

FREE TALK

1.植物研での充実した研究活動を振り返って

私は「ソルガム(Sorghum)」というアフリカ原産のイネ科の植物の研究をしました。世界中から集められた何十種類ものソルガムを栽培し、そのストレス耐性を比較する研究でした。植物の成長に合わせながら計画を立てるのは大変でしたが、無事にサンプルを得られた時は何度でも嬉しかったです。

就職活動と研究でツライこともありますが、研究室は同じ目的を持った仲間がいてホッとできる場です。和やかな研究室で分からないことがあれば先輩や先生方が丁寧に指導してくれます。研究だけでなく旅行やボーリング大会、飲み会と研究室全体で楽しむイベントがあり、オンオフの切り替えができる研究室でもあります。研究室で経験したことは自信に繋がり、研究以外にも社会勉強として学べることが沢山あります。植物研に入り植物の面白さを知り、大学生活の中で一番充実した生活を送れて良かったなと思います。

2.手塩にかけて作り上げた植物はかわいい

自分は研究室に所属してから、ほとんどの時間を形質転換イネの作出に費やしました。解析したい遺伝子を導入した小さな植物細胞の塊(カルス)から根と葉が出るように植物モルモンや抗生物質を含む培地で丁寧に育てます。簡単に聞こえるかもしれませんが、1回の作業に4ヶ月以上かかります。さらに、細胞から葉が出てきたと思った次の日には、葉が白色化し枯れてしまう残念な場合もあります。このような苦難を乗り越えてきた植物に対して、愛着が湧かないはずがありません。1年間、実験にのめり込みました。植物生産化学研究室は欲しいもの、やりたいものが何でも手に入る場所だと思っています。心からこの研究室のメンバーになれて良かった、楽しかったと思います。

3.厳しいときも仲間となら乗り越えられる

私は部活やサークル活動をしていなかったので、正直、研究室に入っても実験をやるだけで友達も増えないのではないかと考えていました。しかし、研究室にはいつも誰かしら先輩や同期がいて、一緒にご飯を食べたり、進路や恋について語ったり、実験後に飲みに行ったり・・・、友達が一気に増えました。植物研の学生はとても和やで、自分の居場所ができたような気がして大学に行くのも楽しかったです。

研究面では重金属を多量に蓄積できるイネ変異株を解析しました。サンプルが多く、分析は精神的にも体力的にも大変でしたが、1年間すべてやり遂げ、目的通りの成果を得たときの達成感は今まで感じたことのないくらい大きなものでした。研究室にはつらい時に助けてくれ、楽しい時には一緒に笑ってくれる仲間がいます!皆さんも研究室で人生の仲間を見つけに来てください。

4.植物は変化に富んだ面白い生物

私はこの植物研に入るまでは「植物の研究って面白そうだけど地味だよな」と思っていました。なぜなら、植物は動かないからです!!見た目からすれば動く動物の方が複雑な体のつくりをしてそうですし、研究の幅も広いのかなーと漠然と思っていました。しかし、研究を始めてすぐに想像もできない複雑で大胆な仕組みがあることに感動し、やりがいを感じるようになりました。こればかりは植物研究を実際にやってみないと分からないと思いますが、今なら言えます。植物は全然地味じゃありません!!!