農業開発経済学研究室

Laboratory of Agricultural Development Economics

ミクロに捉えてマクロに分析

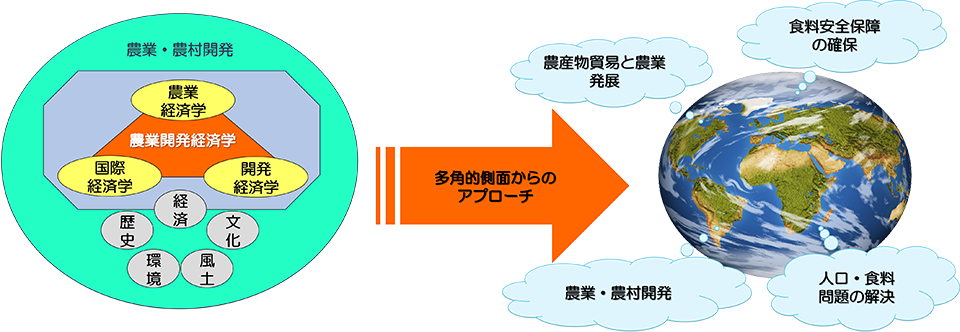

当研究室では、「農業経済学」「開発経済学」「国際経済学」から構成される「農業開発経済学」を基礎におき、各自の研究対象地域における歴史・風土・文化などを考慮した多面的アプローチを通し、農業・農村開発について研究をおこなっています。

〈農業開発経済学とは〉

途上国の経済発展を考える上で最重要となる農業・農村開発について歴史や文化、環境など多面的な面から追求していく学問です。

〈主な研究キーワード〉

農業開発・貿易・経済成長・流通・食料問題・フードシステム・貧困問題・開発援助

主な研究室活動

学生による主体的な学びを重視

基礎ゼミ

農業開発経済学を学ぶ前段階として、基礎となる一般的な経済学の知識や途上国の農業・農村社会の知識を深めることを目的としています。

参加者全員で教科書を設定し、回ごとに担当者を決め、担当箇所の説明・議論により理解を深めています。

キーワード

課題ゼミ

収穫祭文化学術展(文展)に向けて共同研究をおこないます。3年生が中心となりテーマを絞り込み、ゼミを通して問題意識や思考力を磨きつつ、共通意識を持てるように活動しています。

文展では研究内容を発表するため、展示などの作業に室員全員で取り組んでいます。

収穫祭発表テーマ

今年度と前年度のテーマ

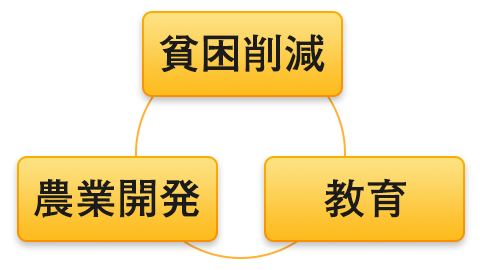

農業の発展で貧困は救えるのか(今年)

現在、世界人口の約1/10の人々が貧困の状態に置かれています。その多くの人々は農村部に居住しており、その人々が生計基盤とする農業分野の開発および成長が貧困の改善に最重要と考えられます。

そこで、私たちは貧困を改善していくには、外部からの「開発」ではなく、その地域の農民自身の自発的な「発展」が必要であることを念頭に置き、これまで展開されてきた農業開発の実態を明らかにして、農業を主導とした持続的な自発的発展による貧困問題について考察し、発表します。

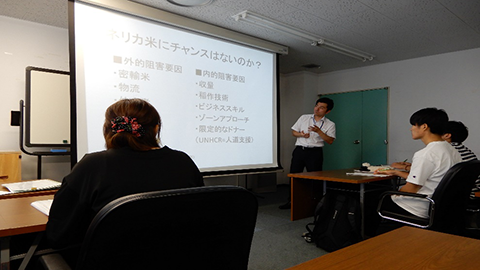

ゼミの様子

<キーワード>

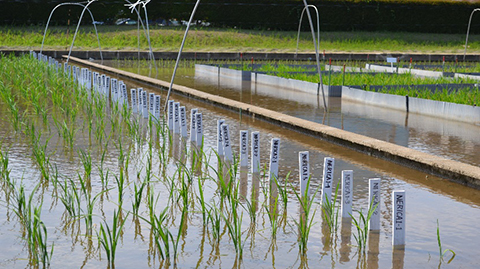

農業生産性の向上と経済発展 ~ネリカ米の普及を事例として~(昨年)

産業・経済の発展には、「技術革新」が大きな役割を果たします。これは農業でも同様です。アジアでは、高収量品種の導入によって穀物の大増産を成し遂げました。これは緑の革命と呼ばれています。一方で、アフリカ諸国では、条件に合った技術革新が起こせずにいました。

そこで私たちはアフリカでの「第二の緑の革命」になり得ると期待されている、「ネリカ米」の開発・普及に注目し、実際にネリカ米の栽培や研究を行っているJICAつくばを訪問しました。そこでの調査結果をもとに途上国の農業発展・経済発展について考え、発表しました。

調査風景

その他の研究活動

昼食会・研修旅行・個別活動

昼食会

毎週1回、教員・院生・学部生で集まり、昼食をとっています。

研修旅行

収穫祭の研究発表に向けて中間発表を行います。加えて旅先の農業や文化、歴史を学ぶ旅行を年1回設けています。

JICAつくば訪問

個別活動

長期休みを利用して、実習や短期留学など、さまざまな活動をしています。

短期留学(タンザニア)

2週間の留学プログラムでタンザニアに訪問しました。現地の施設訪問や大学での講演、市場見学を通し、タンザニアの文化や習慣、農業について肌で感じることができました。

海外実習(オーストラリア)

現地の農家に住み込みで農産物の生産から加工・販売までを体験しました。

普段の講義だけではわからない農業の楽しさ、大変さを学ぶと共に英語力も向上することができました。