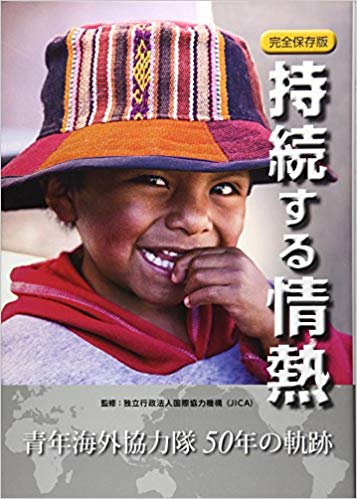

持続する情熱 ― 青年海外協力隊50年の軌跡 に志和地教授の協力隊OBの思いが掲載されています

2018年11月12日

持続する情熱 ―青年海外協力隊50年の軌跡 に志和地教授の協力隊OBの思いが掲載されています。

開発学科には志和地教授の他、多くの青年海外協力隊経験者が教員として教鞭をとっています。自身の経験を通した講義が聞けます。

志和地弘信教授の紹介記事

志和地さんはもともと海外での開発コンサルタント業を志望していたことから、「そのためのエントリーポイントになるにちがいない」と考え協力隊に参加したという。

1984年に東京農業大学を卒業後、つくばのJICA筑波国際農業研修センター(現・JICA筑波)で1年間の研修を受け、ネパールに派遣された。 24 歳の時だった。赴任地はネパールの首都カトマンズから東へ約 70 キロ離れた、水道、電気、 ガスがまだ通じていない山深い村。志和地さんが住んでいた家にもそれらはなかった。

現地での主な活動は、野菜の種子の生産。園芸試験場に配属されて農場でトマト、大根、ピーマン、茄子、キャベツ、カリフラワーなど商品作物の種子を作った。そして、その種子を農家の人たちに配り、野菜栽培の基本的なことを指導した。もちろん、地元の農家の人たちは、自分たちが食べる野菜(菜っ葉、オクラ、へちまなど)を以前から栽培していた。しかし、商品作物の生産方法については、あまり浸透していなかったため、それらの野菜の生産方法の指導にあたったのだった。

志和地さんの懸命な指導はすぐに成果となって表れた。各農家の所得は向上し、日銭が増えた。子供たちにペンやノートを買い与えることができるようにもなった。そして、「先生のおかげで栽培のコツがやっとわかった」と喜ばれ、農業の指導者として現地の信頼を得ていった。

一方で、指導の仕方には大変な苦労を要した。赴任先の村では識字率が低く、農家の人々の大半が読み書きできなかったからだ。結局、現地でネパール語を猛勉強して手取り足取り教えることになるなど、悪戦苦闘が続いた。こうして現地の人々と苦楽をともにした志和地さんにとって、ネパールは次第に放っておけない、離れがたい存在になっていく。

1988年に協力隊員としての任期を終え帰国した翌年からは、シニア隊員として3年間、1994年からはJICA専門家として2年間ネパール入りして、農業指導にあたった。そして帰国するたびに考えさせられたのが、「国際協力の仕事をするということは、その相手の生活の仕組みまで変えることになる。見かけだけの指導をしても世の中の仕組みや村人の意識が変わらないことには、根本的な解決にはならない」ということだ。

また、志和地さんは世界で活かせる農業開発のスキルを磨くため、1993年から鹿児島大学大学院に籍を置き、2000年には農学博士号を取得した。その後は研究者としての道を進み、今では母校の東京農業大学で国際協力センター長などの要職を務め、世界を飛び回っている。

その貴重な経験をもとに先輩として、「異文化の人たちと交わるにはどんなに相手が理不尽なことを言っても、絶対に怒ってはいけない。あなたの言うことも一理あるね、と怒らないことです」と、これから協力隊を目指す若者に協力活動の〝コツ〟を教えてくれた。

ネパールの野菜栽培の講習会で説明しているところ