石垣島採集旅行 その弐

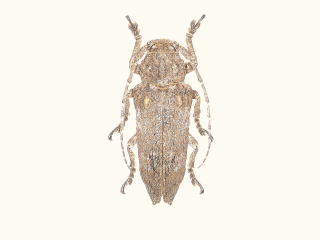

本日は島の西部の突き出た部分。屋良部岳へと足をのばす。環境が良いとの噂があるため、テンションが上がる。 車の窓から見えるヤンバルアワブキはまだ開花していない。今年は開花が遅れているのか?白いつぼみだけが目につく。 道の両側に広がるサトウキビ畑では収穫が行われており甘い香りが車内に流れ込んでくる。 午前9:00目的地周辺に到着。林道屋良部線!とりあえず車で行ける範囲を徐行しながら採集ポイントを捜す。 岡田嬢は林道を行きかうチョウ達に疼きまくっている。林道の一番高い地点で岡田嬢を降ろすことに。チョウ達が集まりそうな吹き上げもある。 ミカドアゲハ、ヤエヤマカラス、ベニモンジャコウ、イシガケ、ナミエシロ、ウスキシロ、キミスジなどが飛んでおり、ツマベニチョウが時折飛んでくる。   美しいミカドアゲハ。私が一番好きなチョウでもある。 林道屋良部線 昨日、雨が降ったせいで、草本などが濡れていてスウィーピングは不利。こんな時はビーティングに限る! 標高を下げ、登山道から上へ登って行くことに。於茂登岳に比べ低木が多く、枯死木も多い。 この登山道の周囲は開けており、見晴らしが良い。こういった環境が好きなのか、オキナワチョウトンボが滑空していた。 その辺の樹木をビーティングするだけで多様な昆虫がネットの上に落ちてくる。本土の採集感覚とはかなり違うものがあり面白い。 道をそれ、枯れかかったツツジのような植物(ホソバタブ)を叩いてみると、サキシマヒメカミキリとヤノヤハズカミキリが落ちてきた。 Niphona属は日本ではもう一種、ハイイロヤハズカミキリが北海道以外に広く分布しているが、 このヤノヤハズは沖縄諸島と先島諸島にしか分布がなく、出会う機会が無かったカミキリである。    ビーティングネットの上に横たわるヤノヤハズ ヤノヤハズカミキリ 車を駐車していた場所の付近 それにしてもこの辺はスダジイがたくさん生えている。スダジイといえばイシガキフトカミキリが後食しに来るらしいので、入念に見て回る。 スダジイは葉数が多くCeresiumの仲間が多数休んでいた。恐らくヒゲナガヒメカミキリとサキシマヒメカミキリであろう。 ふと枝の先端を見ると、黒い物体が。甲虫で一番硬いという?クロカタゾウムシがいた。確かにかなり硬い。ナイロンヘッドじゃないと刺さらないくらい硬い。   カッチカチヤゾ! クロカタゾウムシを手にする筆者 このスダジイ食堂はかなり繁盛しているようで、6頭もクロカタゾウが付いていた。かなりの優良物件なので、後日長竿を持って訪問することにしよう。 道を進んでいくとシバニッケイが倒れていた。・・・しかし何もいない・・・枝の内部は食痕だらけであちこちから木屑を噴出しているのだが・・・ 採集を始めて3時間余りが経過。だいぶ日が射してきた。 このポイントは光を遮る大木が少なく、日光が直接体に当たるのだ。さすがに体がオーバーヒートしそうなので、木陰に移動することに。 日陰に座り込んでいると地面にレピの幼虫の糞が落ちているのに気付く。よく見るとその木はオガタマノキという木で、ミカドアゲハの食樹だ。 案の定、葉には多数の食痕でぼろぼろになっていた。よ~~~く目を凝らすと、可愛いあいつの姿が!   一目見たかったミカドアゲハ(幼虫) このような道を登っていく。 この樹では2頭の幼虫を見つけた。私が見たのは手の届く範囲のみなので、この付近のミカドアゲハの主な産卵場所になっていたのかもしれない。 私が幼虫を観察している最中にも多数の雌が樹上を行き来し、時折産卵している個体も見られた。 みかど幼虫の癒し効果で体力が回復、採集を再開する。 スダジイなどの照葉樹を叩くと、決まって緑色のゾウムシ(クロスジクチブトゾウムシ)が落ちてきて楽しい。細かい鱗毛に覆われ光沢があるように見える。 しかし今日〝奴〟は姿を現さなかった。※フトカミキリのこと。 お昼は持参してきたコンビニのオニギリとカロリーメイトで軽く済ます。採集に熱中しすぎてこの時点で2時半位(笑) その後、イワサキオオトゲカメムシが顔面に当たってきたり(結構痛かった)、イシガキリンゴカミキリがいつの間にか服に止まっていたりした。 私にはFITトラップの機能が備わっているのかも知れない・・・・・・。   生きているときは白っぽい粉が付いていた 左からナナホシキンカメムシ、アカギカメムシ、イワサキオオトゲカメムシ 一通り採集を終え、山を下っていく。なかなか良い採集地だったので翌日もここで採集をすることに。 車道付近に到着し、一休み、葉の裏に静止しているヒノマルコロギスの幼虫を見つけた。   本来は木の葉に住んでいるはずだが・・・ その名の通り頭部に日の丸模様がある。 元来た道を戻っていくと、朝に見たシバニッケイが見えてきた。朝見たときには何もいなかったのだが・・・ なんと、多数のカミキリが運動会を始めていた。夜行性のCeresiumがほとんどだったが、その中に明らかに初見のカミキリが雑じっていた 。 モモブトコバネだ!! と、思わず言葉が漏れる。行けば捕れる虫とのことなのだが、初めてはやっぱり感動する。    ヤエヤマモモブトコバネカミキリ 断面には多数の食痕。良い土産だ。 本種がいた環境 その後周辺を探すとさらに1♂と2♀を得ることが出来た。確実にこの木から発生している。 持参していた鋸で枝を切り、〝少しだけ〟拝借した。 良い材の土産を確保したところで、採集をきりあげた。 夕飯にはオオタニワタリのテンプラやヤギ汁などを食べた。サッパリした歯ごたえで美味しかった。 お約束のライトは不調。早めの就寝。まだまだ旅は終わらない。 沢田光 石垣島採集記壱 石垣島採集記参←つづきはこちら 採集記トップ 昆研トップ |